「為什麼只有人類不能殺來吃呢?」

這句提問恐怕會嚇壞不少人,卻也是2026年冬季動畫《達爾文事變》(ダーウィン事変)中,最一針見血揭露作品核心的關鍵句。這句話並非出自反派、中二病角色或哲學家之口,而是來自故事的主角、15歲的猩猩人少年查理,進化新物種的他,就是來問問世人與觀眾,人類到底有多特別?

《達爾文事變》(ダーウィン事変)改編自漫畫家梅澤俊(うめざわしゅん)的同名作品,作者過去以短篇作品的創作為主,筆下帶著獨特敘事感,曾有兩篇作品被改編作富士電視台的知名特別劇《世界奇妙物語》。他過去的一部短篇作品《已非人類》(暫譯,原文為《もう人間》)以描繪過生命倫理,以此為延伸,《達爾文事變》則是他於2020年起在漫畫月刊《Afternoon》連載的第一篇長篇作品,故事舞台設定在現實世界,科幻敘事兼具娛樂與社會性,並在2022年獲得「漫畫大賞」大獎肯定。動畫版於2026年1月正式開播,這不是配飯看的輕鬆物語,而是一部在觀看過程中不斷迫使人重新檢視自身立場的作品。

從「智能新物種」的校園生活近身體驗何謂排他性

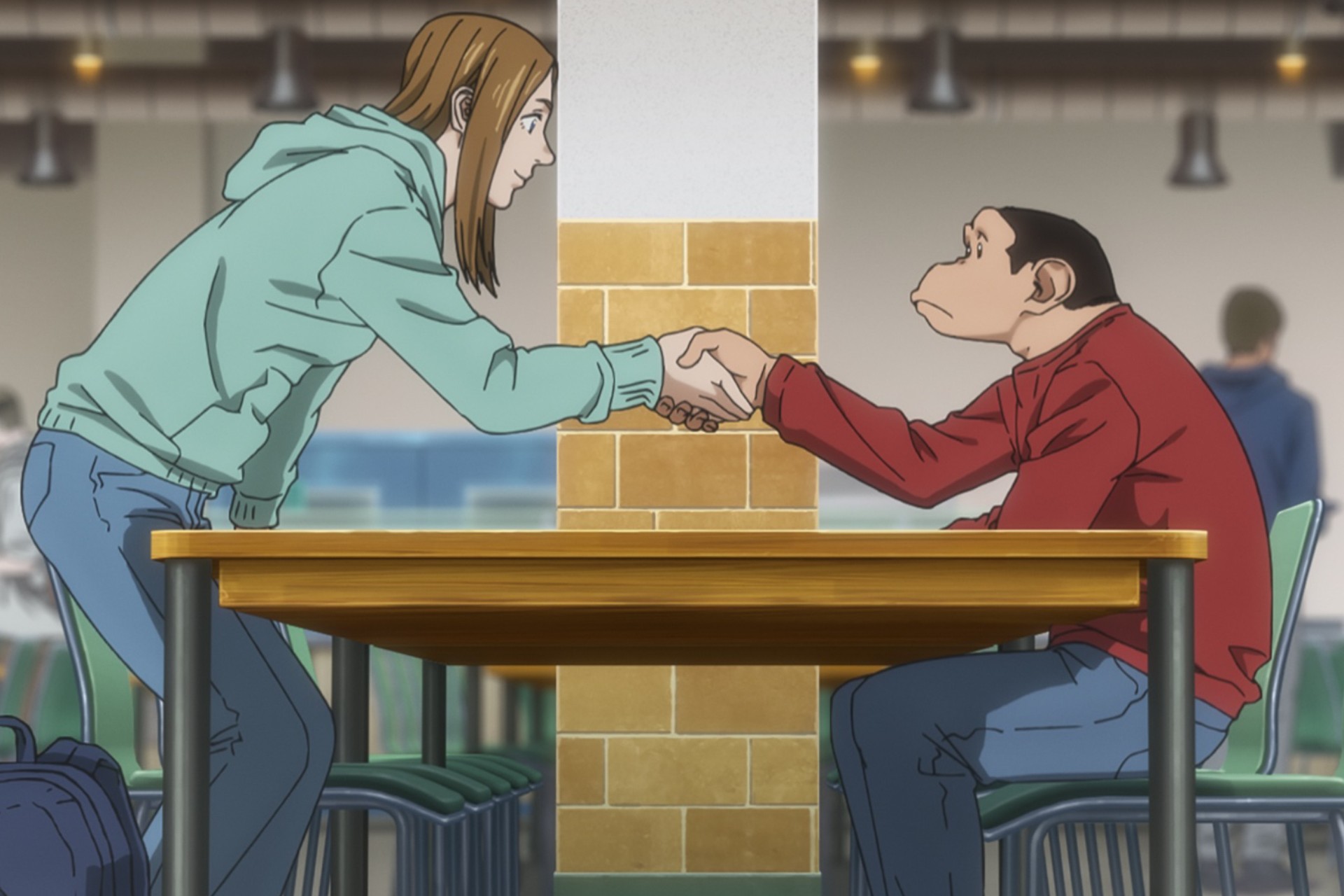

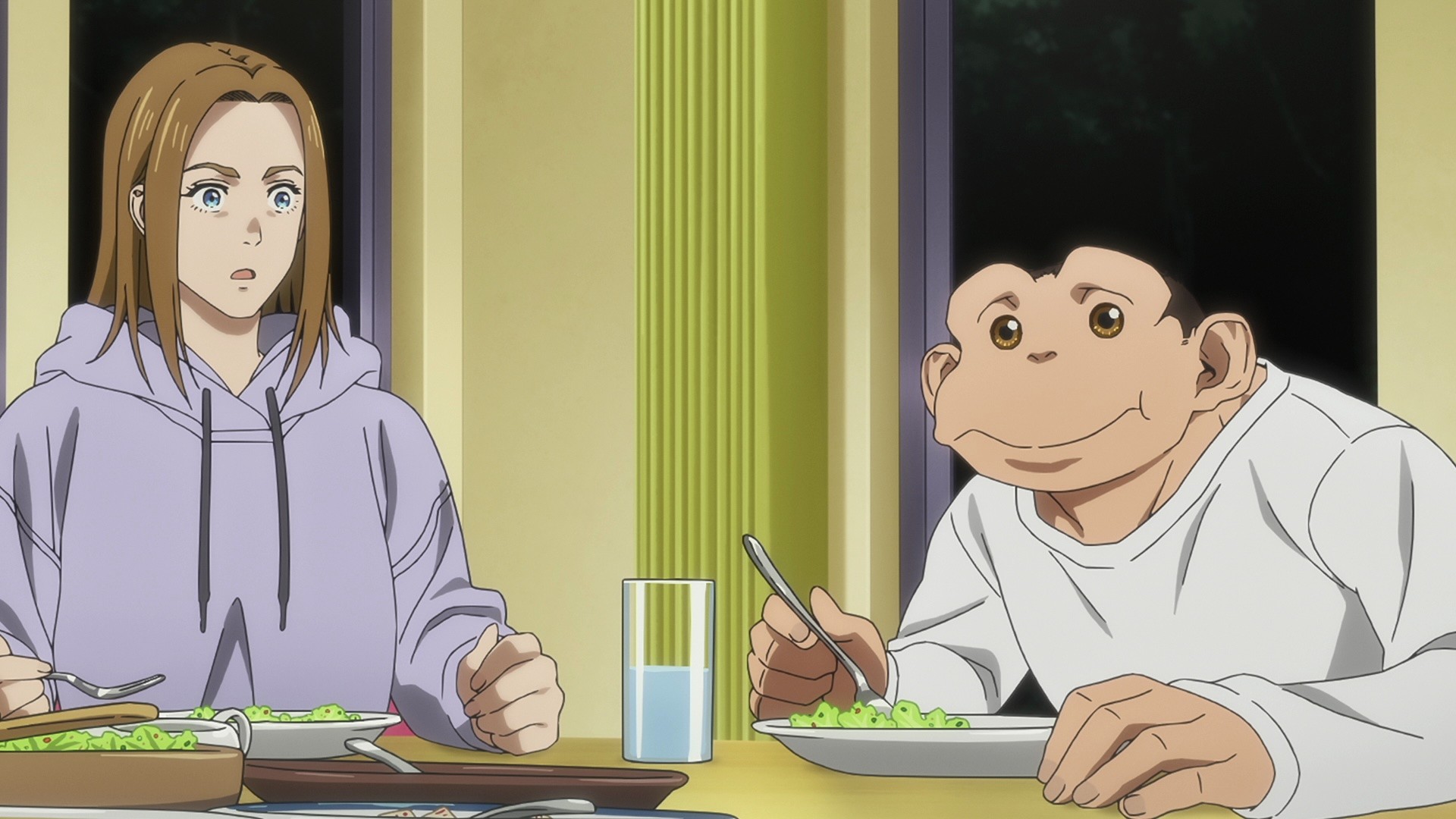

《達爾文事變》背景設定在美國密蘇里州的鄉鎮。主角查理是一名透過基因改造技術誕生的「猩猩人」,作為一半是人類、一半是黑猩猩的新物種,他擁有人類的智力、黑猩猩的身體能力,甚至可能在其之上。十五歲時,他在養父母的安排下進入高中就讀,也作為首度進入人類社會的契機,他與頭腦清晰卻對人際關係與小鎮生活感到疲憊的同學露西相識,但結交到第一位朋友的同時,卻也感受到了各種情緒的凝視,並被捲入以「動物解放」為名的激進組織所策劃的陰謀之中。

故事剛開始並未急於鋪陳宏大的陰謀,而是以校園生活為切角,從同儕目光、日常互動出發,但在一般校園動畫裡的平實場景,卻因查理的存在而變質,觀眾不只是旁觀他的不適應,而是被迫站在他的視角,去感受那些言稱「沒有惡意」、卻充滿排他性的視線與質問,再逐步延展到種族差別、生命倫理、暴力正當化與社會恐懼等議題,進而透過查理這個介於人與非人之間的「智能新物種」,點出邏輯盲點。

查理是現實中唯一「非現實」元素,「嗯」的回應也有精密理由

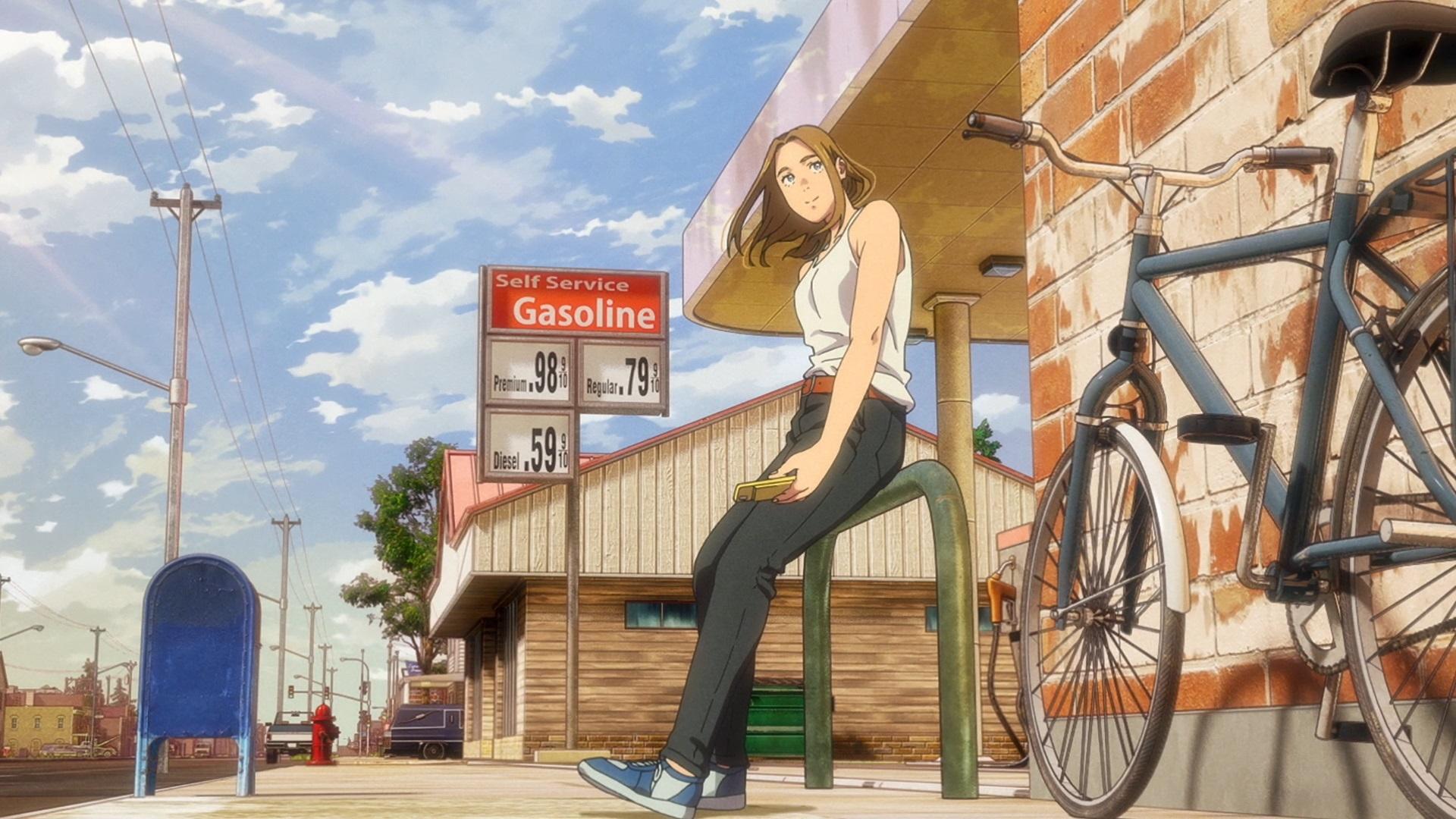

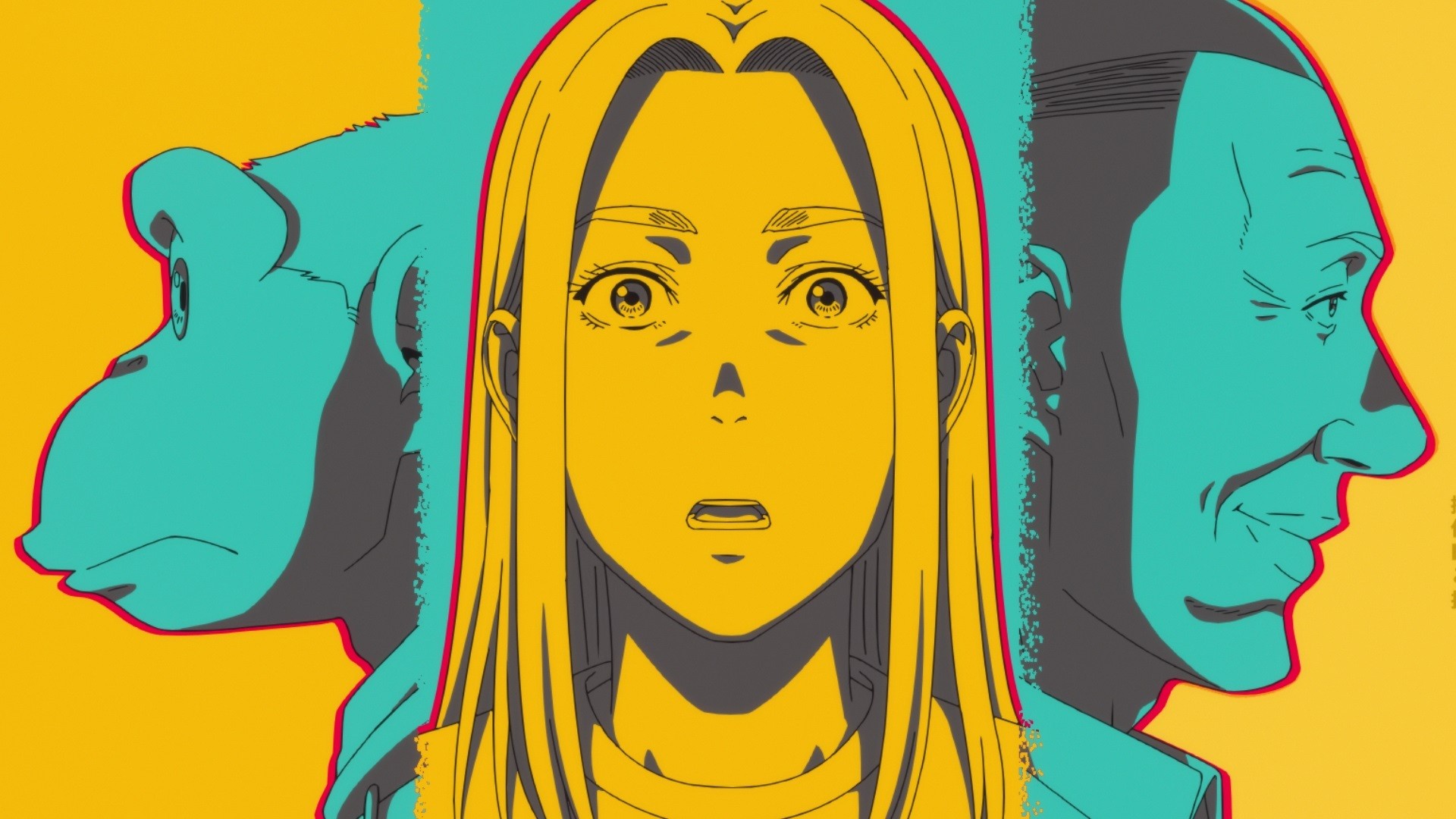

從黑白紙本搬上彩色螢幕,《達爾文事變》在視覺呈現上的策略十分有趣:整體畫面明亮、清楚,線條乾淨俐落,色彩沒有刻意壓暗,也沒有用陰影或濾鏡去營造沉重氣氛,加上故事背景設定在美國,街景、校園與人物比例都與多數觀眾熟悉的日系動畫風格存在差異,導演津田尚克在訪談時提及,《達爾文事變》是他近年接觸過最難改編的原作之一。

原因不在於劇情複雜,而是角色行為背後的「理由」十分精密,查理為何回「嗯」、為什麼不點頭,都有其意義,因此動畫演出上刻意避免過度戲劇化,從鏡頭運動、角色肢體到色彩配置,都以現實延長線為原則,以此讓唯一的非現實元素(查理)顯得更加突出。這種收斂的選擇,使得動畫即使在動作場面中,也始終保有壓抑與不安的氛圍。

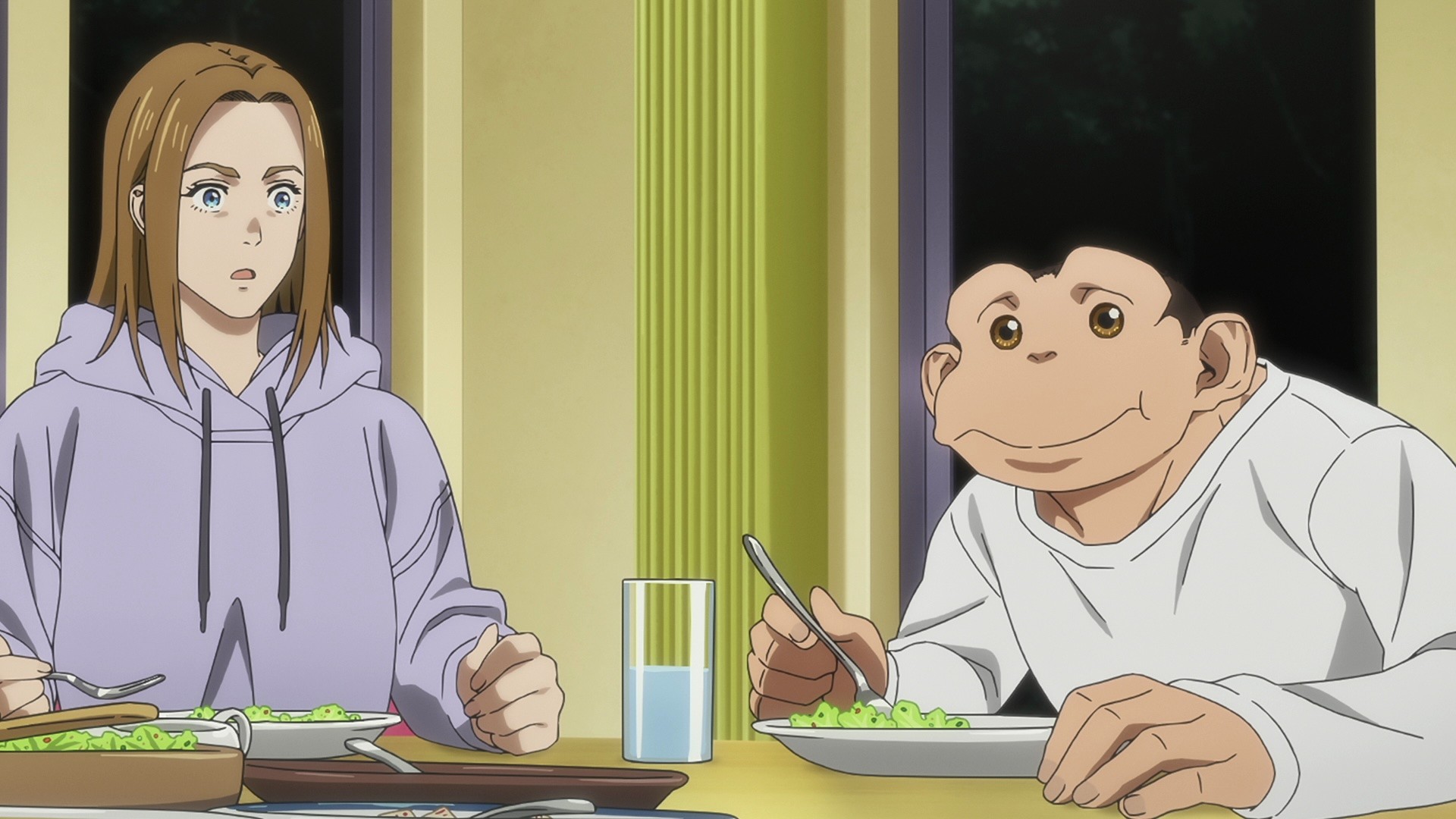

如果單從設定來看,查理作為人類與黑猩猩的混血存在,理論上很容易被塑造成帶有動物特徵、甚至略顯可愛的角色,但作品並未如此處理,查理的外型既不能說「醜」來形容,也無法用「可愛」來包裝,而是卡在一個讓人無法輕易評價的位置,加上他情緒極度平穩、表情起伏極少,這種近乎冷靜過頭的狀態,在明亮的畫面中反而被進一步放大,持續加深觀眾心中的不安。

當查理在校園中遭遇同學以尖銳、帶有嘲諷意味的質疑他的身分、立場與存在正當性時,他給出的回應依舊冷靜,甚至在一般人眼中顯得殘酷。不過仔細反芻後會發現,這些回答都並非反擊或回嘴,而是一種近乎「無機質」的回應方式:他只是直接回答問題本身。這些提問原本是帶著惡意的,而當惡意遇上完全不替情緒留餘地的回答時,反而讓提問者感到恐懼,甚至產生「被威脅了」的錯覺。語言本身沒有變,變的是接收方的情緒與預設立場,這份語言與情感之間的落差,不斷扣回作品的核心命題:我們感受到的「可怕」,究竟來自對方的行為,還是來自我們自身對「非我族類」的想像?

好險,作品還是設置了讓人喘息的空間,也就是另一個主角「露西」的存在,她並非出於同情或正義感接近查理,而是純粹感到好奇。這份好奇成為兩人關係的起點,也讓故事得以從「被觀看的存在」轉向「對話是否可能」的層次。查理也沒有單純被塑造成疏離、不可親近的存在,在他與露西傳簡訊的橋段中,反而呈現出一種非常日常的笨拙感,就像一個不太會跟女生聊天的高中I人直男,話少微帶一點小尷尬,也能讓觀眾短暫地放下戒心。

邏輯上成立的回應,在情感上卻無法安撫人心

回到作品名「達爾文事變」,本身就是一道倫理提問。當「達爾文」與「事變」被並置時,作品談的已經不只是進化論,而是當科學發展到足以實際改變生命型態的階段,人類是否已經準備好承受其後果。基因改造在理論上是高度理性的領域,數據與實驗將導出可驗證的結果,讓人相信只要不斷修正,就能逼近正確答案。作品將這份「成果」直接丟進日常生活之中,讓觀眾看見真正的混亂發生在哪裡。

一旦進入人與人之間的溝通層次,事情就不再是非黑即白。現實中的對話,往往充滿模糊地帶:「好像可以接受」、「我其實也說不上來哪裡怪怪的」。而這些模糊,正是人類社會得以運作的緩衝空間。但查理並不擅長這樣的模糊。他傾向尋求的是有效率、可以成立的答案。於是,當邏輯上成立的回應,卻在情感上無法安撫人心時,作品所製造的不安,便悄悄浮現。

不過,《達爾文事變》描繪的並不是單純的對立,而是十分貼近當代社會的現況。理論上,人們可以擁有各自的信念與選擇。大部分的時候,人們並非想強迫他人接受相同立場,單純出於經驗與好意的分享,以及希望被理解。但當這些心意被推到極端,當理念被用來動員情緒,甚至演變成恐怖行動時,原本可以繼續的對話反而被徹底切斷。更無奈的是,那些僅僅抱持相似信念、卻未曾參與任何激進行動的人,也會在恐懼與憤怒的氛圍中,被粗暴地歸類為「同一種人」,成為眾矢之的。故事中提及的保育動物、素食主義,以及許許多多未被提及的價值觀,放在這一情境下其實都是一體適用的無可奈何。

當一個「無法理解的全新事物」出現了的時候

梅澤俊在訪談時曾指出,人類終究無法完全理解他人,然而,人們仍然必須在同一個社會中協力生活,而他認為人類所面對的許多問題,最終都可以回歸到「他者」這個概念上。「查理的存在,既可以被視為『一個無法理解的全新事物出現了』,也同時能理解為『其實那並不是新的事物,只是現在被具象化了』」。

《達爾文事變》並沒有替觀眾準備一個可以安心站上的立場。它讓人一邊被某些說法說服,一邊又迅速被另一種觀點動搖;在理解與抗拒之間反覆拉扯,卻無法抽身。梅澤俊也提到,他在描寫查理時,刻意沒有輕易消除因物種差異所帶來的「無法理解」,即使是在現實中,哪怕同樣身為人類,每個人所看到的世界,其實也未必相同。這份「未完全融入」,不是缺陷,而是作品刻意保留下來的張力。

會不會有一種可能是,即使不融入也能保有溝通的空間?繼續收看《達爾文事變》的話,說不定我們能找到答案,但或許問題從來不在於是否能融入,而是在承認彼此無法完全理解之後,我們是否還願意為對話留下空間。

文/昭和女子

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏