在網路上搜尋「林依晨」三個字,難免會看到「零負評女神」的稱號跟這個名字一起出現,也曾有媒體或網友以「晨神」來稱呼她;她的確曾拘泥於追求完美,卻因此害怕失誤而不敢冒險,做起事來綁手綁腳。

其實除了鏡頭前的藝人形象外,林依晨始終是她自己,與視她為女神的大眾一樣,都是一般人。既然不一定為神,林依晨也懂得放下心中執著,大方擁抱凡人之軀的不完美。所以她寫文章、出版《做自己,為什麼還要說抱歉?》,也在近期的影集《不夠善良的我們》中以小三角色簡慶芬和觀眾見面,「每個人都有不完美、灰色的一面,這才是能引發觀眾共鳴之處。」林依晨用寥寥數語,道盡她想藉由這部戲帶給大家的訊息。

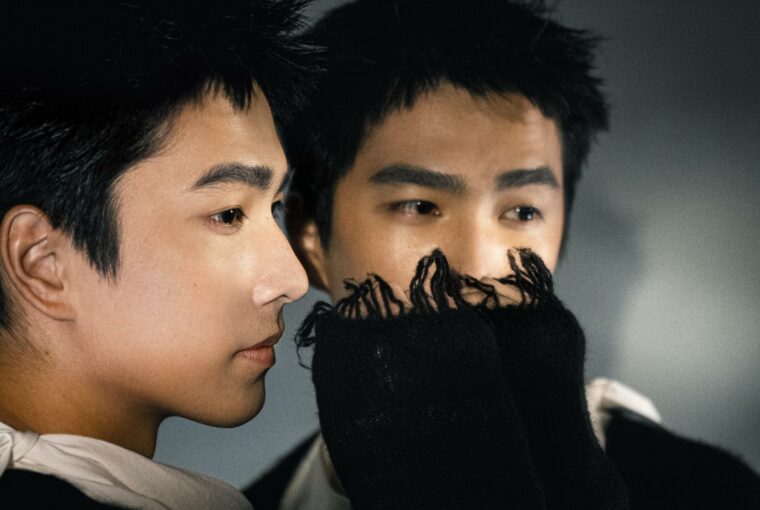

.jpg)

.jpg)

兩次拿下金鐘女主角獎,背後卻有轉型的糾結

回望林依晨踏入演藝圈的時點與緣由,高二那年母親小腦中風,身為長女的她一肩扛起經濟重擔,參加「捷運超美女」比賽奪得第一名,用獎金幫弟弟換了新電腦,後來考上政大韓文系,在學期間拍攝第一部電視劇《十八歲的約定》正式出道,清新氣質讓她成為鄰家女孩代表。但成為演員或藝人並非兒時夢想或心中所願,而是很現實的考量,她努力賺錢,一點一點還掉母親以信用卡借貸養家所積累的債務。

林依晨自認幸運,搭著當時《流星花園》帶起的偶像劇風潮,她得以有機會成為諸多偶像劇年輕主角面孔中的一員,但她的確也很努力,「我白天唸書、晚上拍戲,還找了跟表演有關的書籍來做功課,或者跟劇組前輩請教。」並非科班出身的她,邊拍邊學,從實戰中累積經驗。

若要說她和一般人有什麼差別,大概就是她特別拚命。2008年以《惡作劇2吻》拿下金鐘影后肯定,是有史以來第一位以偶像劇女主角獲獎的演員,但她並沒有因此鬆懈,那段日子裡,一年中有11個月都在工作,同年前往中國拍攝《射雕英雄傳》時,曾連續6天6夜沒闔眼休息。終於,身體向她發出抗議訊息,2009年2月,因罹患腦下垂體蝶鞍部囊腫,林依晨不得不停下工作上的緊湊腳步,住院進行治療。

「其實在2007、2008年的時候,就已經在思考該怎麼轉型了。」出道時的嬰兒肥雖然讓林依晨更顯親切可人,卻也限縮戲路,令她苦惱不已。因腫瘤開刀休養的那段期間,腦中思緒翻飛,她從困惑、迷惘再到自省,開始試著聆聽自己的聲音,隨著念頭轉換,戲路彷彿也有了轉機,2011年接演《我可能不會愛你》中,邁向30歲有著初老症狀的程又青一角,讓她拿下第二座金鐘獎戲劇節目女主角獎獎座。

大病初癒後的自我體悟,告別風華絕代才能成為真正的自己

或許是面對戲路轉型的思考,又或許是2009年挺過腦下垂體長了2公分囊腫,過去只要沒有拍戲,晚上10點就寢、凌晨4點50分起床聽廣播加強英語能力的林依晨,終於發現自己雖然自律,但並沒有因此過得快樂。

「我曾經要求自己要有95分,如果只有拿出92分的表現,還會因此沮喪。」2009年經歷手術後的林依晨,在接受健康類雜誌專訪時,坦然道出曾經對自己的高標準要求。但生了一場病後,她並沒有將那幾個月的病痛視為是老天開的玩笑,反而認為是種提醒,提醒她一味追求完美,並非好事。

多年後又提起那陣子的心境,林依晨是這麼解釋的:「就是生命轉彎帶你來到這裡,雖然我才30幾歲,可是會深深體悟到,每一件當下讓你覺得非常痛苦的事情,其實都是禮物的外包裝。」

生病那年,林依晨也才26歲,手術後那場專訪結尾,記者問她希望接下來別人怎麼看待林依晨這個人,她笑著回應:「以前希望別人覺得我風華絕代,現在希望別人記得林依晨是一個願意做自己、成為自己的人。」2013年她卸下明星光環,負笈英國倫敦大學進修表演,在那裡她回到單純的學生生活,上課、準備作業、買菜洗衣、逛博物館美術館,過著跟身邊同學無異的日常生活。隔年回國後,她再次在媒體專訪中提及:「只要有人看,我願意一輩子當演員,但我更想做自己。」

出道20年寫書梳理生命歷程,試著不再當個乖巧女孩

後來,在表演路上繼續發光發熱的林依晨,也遇上人生旅途中的另一半,結婚、生子,讓她又多了太太、媽媽的身份,但她未曾忘記要「做自己」的念頭,在出道第20年的2022年,林依晨出版新書《做自己,為什麼還要說抱歉?》,把生活中的觀察、思考與掙扎,用字句一一記錄下來。

林依晨親筆寫下她並不想成為外界期待的「好女孩」,過去在公眾場合或工作之時,為了不讓眾人擔心、為了讓事情能順利進行,她一度讓自己成為別人眼中乖巧完美的樣子,但這樣的林依晨卻越來越讓自己感到陌生。

在一次次自我檢視、自我了解的過程中,林依晨逐漸篩出自己真實的模樣,「乖」或是「完美」並非她所追求,反而成為避免犯錯的藉口,限制了嘗試與冒險。林依晨在書中寫下「完美主義確實曾經是我的致命傷」、「『乖』真不一定等於『好』,他只是『服從』的另一個別義詞,還掩蓋了必須犧牲自主性與原創能力的事實。」面對這番體悟,林依晨試著「不乖」,但她口中的不乖並非叛逆,也不是硬要唱反調,而是跳脫「乖」所指涉的順從,試著去闖去撞去受傷,即使結果不盡人意,但因為是自己做出的選擇,所以也能心甘情願地承受。

人生永遠不會是負或零,所有的定義都是別人給的

出書之後,林依晨的「做自己」顯得更有依循方向,做自己從來不是口號,不能只是嘴巴說說,而是要能加以實踐;做自己也不是什麼「只要我喜歡,有什麼不可以?」。做自己是要承擔責任、負起後果,同時也要夠了解自己,才能做出行動。

2023年,在出道21年的粉絲同樂會舉辦前夕,林依晨告訴記者:「今年粉絲同樂會宣傳物的標題,特別把『零負評』拿掉,感覺是時候把這個頭銜拿掉了。」作為演員,林依晨清楚人生中的高低起伏,都有不同風景可以欣賞,也都可以是表演的養分,「對我來說,所有眼前的情況,永遠都不會是負或零。」林依晨明白,人本來就沒有全然的好與壞,好人與壞人的定義,從來就都是別人給的。

能有這番體悟,是因為林依晨很清楚知道自己要什麼,也知道許多事情一旦做出選擇,就無需太過糾結,不管人生轉過這個彎之後會遇到苦痛還是快樂,選了什麼就是什麼。

這也是林依晨對於《不夠善良的我們》簡慶芬的理解,這個角色有著勇於向機會招手、為了得到想得到而爭取的個性。「她看準時機進場,選擇做一個不夠善良的人。」在某些層面上,簡慶芬和林依晨很像,因為知道自己要的是什麼,也知道自己必須付出的代價,所以能心平氣和地活出自己,哪怕簡慶芬的所作所為,是旁人眼中的小三。

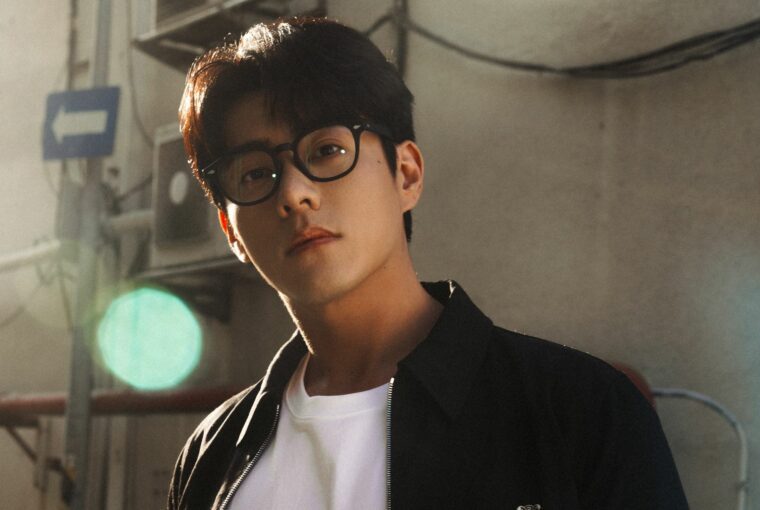

.jpg)

.jpg)

在這個時間點遇上《不夠善良的我們》,林依晨是開心的,「簡慶芬身上多了一些灰色、猜忌的色彩,看到的時候覺得太過癮了,我一定要演。」想來若是始終維持著零負評女神的形象,可能就無法好好詮釋簡慶芬的角色,正如她曾說過的:「真的不用成為『完美』的人,因為完美很無趣。」承認自己的不完美,接受個性裡灰色的那一面,才能真的「做自己」。無需成為零負評女神,林依晨就是林依晨。

文/田育志

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

圖片/林依晨官方臉書