這個世界充滿著無意義的苦難,大大小小的傷心不時降臨,而且總是不由分說。從這個角度切入,Netflix版的《三體》(3 Body Problem)正展示了人們可能以怎樣的方式面對這些苦難和傷心,更精確地說,是人們不該以怎樣的方式面對苦難以及傷心,又能夠找到活下去的方法。

《三體》的故事前提如下:物理學界突然面臨一連串難以解釋的災變,後來發現這是由外星人和作為內應的地球人所共同造成。比起當前的人類,這群外星人科技實力優秀許多,也已經準備好要向地球進逼。觀眾也很快看見,這群外星人之所以知道地球的存在,是因為中國文化大革命時期的科學家葉文潔認為人類已經無力自救,因此向外星人發送訊息,讓艦隊可以向地球駛來。

基於文化大革命的時空背景,全劇第一場戲就是葉文潔目睹父親被紅衛兵公開批鬥致死,網路上許多討論都圍繞著本劇的政治涵義,爭辯不同人群在現實世界中是否各有原型或者指涉,性別、種族和「辱華」的相關爭論也此起彼落。誠然,這部作品確實有廣義上的「政治」訊息,但在Netflix改編版當中,這層政治的意涵並不如此堂而皇之,而更貼近個人心理。

葉文潔和同夥們放棄希望,將判斷能力讓渡給更高的權威

葉文潔和她的「同夥」們代表的是一種面對方式:面對彷彿無止境的苦難以及傷心,在個人的層次上,他們不再相信自身能夠做到一些什麼,而在集體的層次上,他們也不相信身邊的人們能夠做得更好。

於是,他們將所有希望寄託於一個外來者、一個破壞者、一個未知的全新力量,相信此一新力量帶來的許諾,即使外星人實際上並未真正許諾什麼,只能夠說是「更好」,只能夠說是「不會像現在這樣」,但這個好是什麼意思?是更平等?更自由?更安全?更富有?則幾乎未有著墨。

劇中支撐葉文潔的情感與念頭並非具體的價值或理念,甚至不是一些觀眾以為的復仇意念,而正是一種無望感,是一種徹底的無效感、無意義感。表面上看起來,葉文潔之所以決定聯繫外星人,主要是因為父親死於文化大革命。但仔細觀察,葉文潔在父親死後仍然堅持了很長一段時間,且並未墮入虛無,而即使能夠脫險,也不願意告密、做偽證、簽字譴責父親;另使上級處處展現貪婪、愚蠢或者跋扈,仍然繼續投入科學研發;雖然她大可不必介入,但看到一位美國人以幾乎苦行的方式想要挽救一種鳥類,她仍想要盡力幫忙。

真正讓葉文潔決定向外星人發送訊息的事件,是她多年後終於能夠當面質問當年抽死她父親的小紅衛兵。小紅衛兵後來也被勞改,更在惡劣的環境中失去了一隻胳膊,而那正是當年抽死她父親的胳膊。站在葉文潔面前,小紅衛兵沒有任何悔意,一開始只堂而皇之地說「現在是新時代了,一切都了結了」,而當葉文潔問:「你不會懺悔的對吧?」,小紅衛兵的回應竟是:「沒有人會懺悔。」小紅衛兵的說法認為一切都是為了生存,一切都不必負責,沒有正當或者不正當的問題。這讓葉文潔進入了新的情緒狀態:被打死的父親,被截斷的胳膊,不被善待的自己,一切都是無意義的苦難,而這世界總是這樣。

因此,劇中不斷出現的關鍵詞不是恨,也不是具體的許諾,而是相信人類「我們無力自救」。葉文潔自陳,「他們的目標是「讓他們(外星人)利用地球,做到我們自己所無法做到的」,至於外星人到底會做到什麼,就完全聽任其安排。

換言之,他們將所有的現實與道德判斷讓渡出去。引用劇中角色的質疑,這群人所派出的殺手不過是「遵守從未謀面的外星人的命令,殺害從未謀面的另一個人」。而葉文潔和她的同夥們反覆重複的那幾句話,不僅是把外星人當作上帝,而更是挪用基督教中關於順服、關於上帝權柄的說詞,卻丟棄任何關於「行公義、好憐憫」的倫理要求,只剩下「不可質疑主的判斷」、「一切主都自有安排」、「若這件事發生了,這便是主的意志」。

所以,與其說苦難或者傷心本身擊倒了他們,讓他們成為毀滅的力量,更大的關鍵詞恐怕是面對苦難的態度和立場,那種無望、無效、無意義的感受。

面對眼下具體抉擇,影集改編更強調牛津五人組的可愛

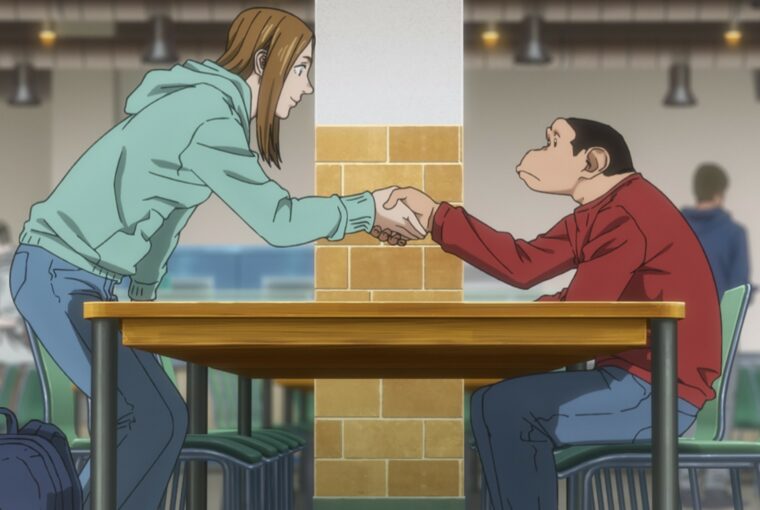

但在劇中,觀眾也直接看到葉文潔這樣的思路有多麼危險,又有多麼不可信賴。與之相對,Netflix版的《三體》中則更強調「牛津五人組」的可愛。他們是Netflix版改編最大的重點,將原先一位科學家的戲份分拆到五個人身上,而他們正是觀眾會真正在乎、關注的一群角色,會希望他們能過得好,能夠化險為夷。

然而,至少在這個版本中,面對種種的苦難以及傷心,牛津五人組也並沒有明確宏大的價值守則,沒有任何慷慨激昂。相反地,他們總是不斷反覆猶豫、不斷自我質疑,在做出決定前總是恐懼,在做出決定後也無法輕易釋懷。

而或許,這種瞻前顧後的慎重,才是Netflix版改編者比較認可的態度。比如,在面對外星人以高科技所虛構出的情境時,明知小女孩明明只是情境中的一道幻影,科學家程慬聽到呼救還是會有所不忍,感到自己必須盡力拯救。

又比如,為了幫助人類抵抗入侵,冒著對於自身生命極大而又未知的危險,奈米科技專家奧姬灌下威士忌後,咬著牙、閉著眼,重新啟動奈米纖維的生產。但是,她也並不相信只要目的正當就能無所不為,反而在行動之前就不斷掛念可能的死傷情形,在看見孩童的屍體之後更是現場唯一真正傷心、自責的人,夜夜必須飲酒才能入睡、狼狽狂吐崩潰。在幾經拉扯之後,她最後仍然選擇退出計畫。

但退出不代表走向虛無,不代表將判斷和行動的能力讓渡出去。相反地,奧姬放棄金錢財富,帶著她的奈米纖維,隻身來到墨西哥痢疾肆虐的小村落協助濾水,而且從研發到溝通都親力親為。誠然,奧姬選擇不服從她眼中不擇手段的指揮官,不願繼續參與抵禦四百年後外星人入侵的偉大使命,但這反而讓她更注意眼下的事,注意現在她能夠救到的、眼前活生生的人。

甚至,在與外星人無關的個人私密情感,也能看見同樣的猶豫和慎重。劇中最重要的例子就是在大學當教授的威爾,他身患身患絕症,命不久長,又因為多年以來深刻的暗戀而難過不已。但他也知道愛情不可以只是自我滿足,更不想要破壞他與暗戀對象的美好朋友關係,於是當他看到暗戀對象與現任男友看似幸福時,就決定不去打擾、不要多說什麼,即使遺憾和落寞都是必然。

不是先知,是失去嚮導的使徒

相較於剛硬而且宏大的教條,Netflix版的《三體》中真正可愛、可親近的角色,反而選擇柔軟而且謙卑,並且時時刻刻認真、負責地面對行動可能的後果;相較於葉文潔和同夥只相信「一切主都自有安排」,程慬、奧姬甚至威爾選擇的,都是在日常生活裡「行公義,好憐憫,存謙卑的心」。

台灣詩人楊牧有一首名詩,標題是〈有人問我公理和正義的問題〉,這首詩並不慷慨激昂,相反地,詩裡提問的青年什麼都沒有,只有「一顆猶豫的屬於他自己的心」。對此,詩人描述青年在思索公理正義的過程,是經歷「嚎啕入荒原/狂呼暴風雨」的無助。在一片「困頓」甚至「窒息」裡,「他不是先知,是失去嚮導的使徒」,並沒有自認悟出什麼宏大道理,並不是要跟隨某種不由分說的天啟,而是要在這個充滿無意義苦難的世界,自己想辦法找到前進的道路。

就這點來說,Netflix版的《三體》和〈有人問我公理和正義的問題〉傳達的「政治」訊息其實類似:不要自認是先知,認為自己已經看穿了這一切,不要因為虛無與絕望就將一切託付給某些空言一次推翻現狀的強大力量。相反地,在面對苦難和傷心的時候,人們真正能做的、該做的,也只有「計算着自己的步伐」,盡力把眼前的每一步走穩走好。一顆心必然是猶豫的,但卻是屬於自己的,是認真的、是負責任的。在個人的生命裡應當如此,在集體的政治中更是如此。

文/謝達文

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

延伸閱讀:影集《群The Swarm》刪除原著大反派拿掉主角光環,這樣的翻拍真的成功了嗎?

、余香凝(左)陷「婚禮」危機-110x85.jpg)