夏季有著長長的日照,彷彿無窮無盡的生命力灌注其中;唧唧蟬鳴不絕於耳,像是過於飽滿的盛夏情緒,無處安放,只能滿溢而出。這些聲音一旦置入色彩明亮的《光逝去的夏天(光が死んだ夏)》畫面中,便轉化為不安的前奏:異樣、寂靜、壓抑如影隨形,勾勒出一部驚悚中帶一抹甜味的青春奇異篇章。是生機還是死棋?是救贖還是墜落?不只是角色必須做出選擇,觀眾也被牽引至一場關於「你是誰」與「你是否還是你」的存在證明題之中。

一個關於人之所以為人的重要提問

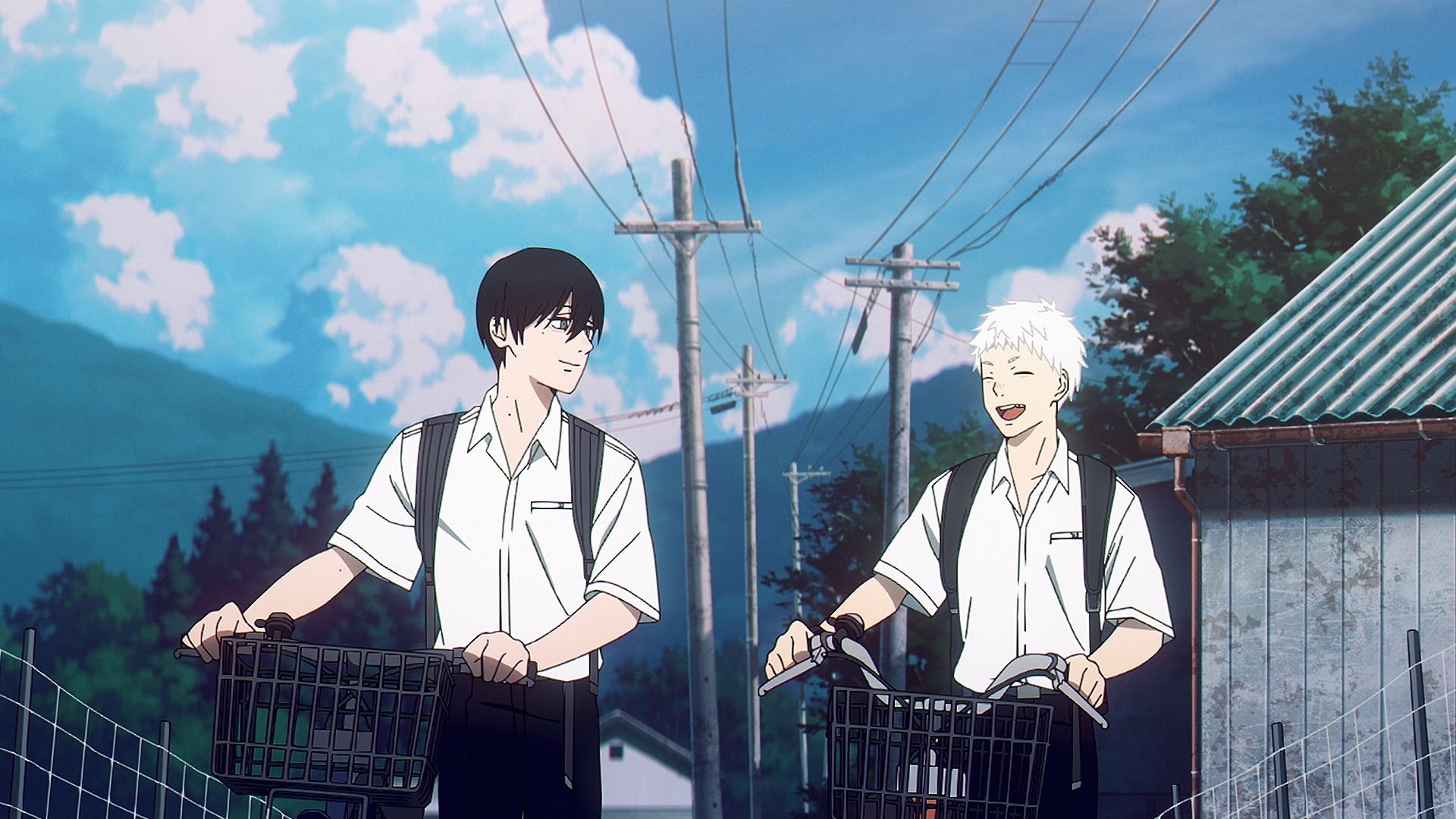

動畫《光逝去的夏天》改編自日本漫畫家 Mokumokuren 的同名漫畫,故事描述在一座純樸的小村落中,佳紀和光因為年紀相仿,從小就作伴,上了高中後某日,光卻在山裡失蹤了一週,雖然平安回到村裡,卻不記得發生什麼事。光的外表未變,語氣、舉止也幾乎如昔,然而閒話家常之間,佳紀無法再壓抑內心的違和感,忍不住攤牌「你不是光吧?」答案立刻被揭曉:眼前之人已非人。但佳紀仍選擇與其共處,在理智與情感、日常與異常的夾縫中,混雜進了依戀,使得謎題仍舊難解。

無論是作品命名,還是劇情鋪陳,加上鄉間傳說與視覺不協調感,更強化了《光逝去的夏天》圍繞「死亡」主題的詭異氣質。不過,真正令人驚艷之處在於它並未流於刻意的驚嚇或血腥場面,而是以冷靜且詩意的姿態,拋出「人之所以為人」的哲學提問:即便理智上知道眼前的「光」是某種擬態,佳紀仍無法真正與之切割。這項困境使人同理,因為觀眾也會不禁想自問:我們眷戀的究竟是形體,還是靈魂?是回憶滿載的過往,還是相伴左右的存在?恐懼與懸疑加成下,情感不再是青春的悸動,而是一場關於認同與界限的掙扎,也持續探問本質與存在的哲學。

這份探問也反映在另一名主角「光」之上。雖然「它」困惑著已經「模擬」得很像了,為何還會被發現?在這段「角色扮演」中,對佳紀表現出的情感真的都只是複製嗎?在光已逝去的現在,「它」的眼淚、笑容、選擇與渴望,是否也作為一種「存在證明」?人與非人互相渴望彼此,會不會有不只是吞噬的結局?矛盾與躊躇對其他作品中可能顯得冗長,但放在《光逝去的夏天》中,即成為了殘酷又深情的描寫。

原作者 Mokumokuren 曾在X上提到,《光逝去的夏天》雖可被歸類為「青春恐怖」作品,但更重要的是,作品試圖描繪出一種不分性別與性傾向、有著「無法成為普通人」想法的人,他們孤獨、恐懼、找不到歸屬,因為「不論屬性如何,每個人都可能經歷『無法變成普通、找不到定位』的恐懼。」因此,佳紀與光之間的連結,或許不該單純用傳統的愛情(如BL)視角解讀,而是視為對「關係本身」的渴望與依附。

畫面與聲音的詩意構築出靜態恐怖感

回歸到開頭的蟬鳴,《光逝去的夏天》動畫對聲音的描寫令人印象深刻,也準確掌握住回歸寧靜的時機點。比如當佳紀對光說出「你不是他」的瞬間,原本充斥耳膜的蟬鳴突然消失,只剩下令人窒息的沉默,聲音的消逝與留白,放大了觀者內心的不安。製作團隊在參加2025年北美動畫活動「Anime Expo 2025」時,製作人椛嶋麻菜美便提到,在恐怖表現上並非朝著使用巨大音效來驚嚇觀眾的方向,而是透過聲音、色彩與演出等手法,嘗試營造出一種「好像有什麼東西在那裡」的靜態恐怖感。劇情行進間多處刻意刪去與中斷的背景音樂,只保留自然音或沉默,凸顯出聲響的存在感與意義,觀眾也更容易帶入角色心理層次,不自覺屏息等待下一個異變。

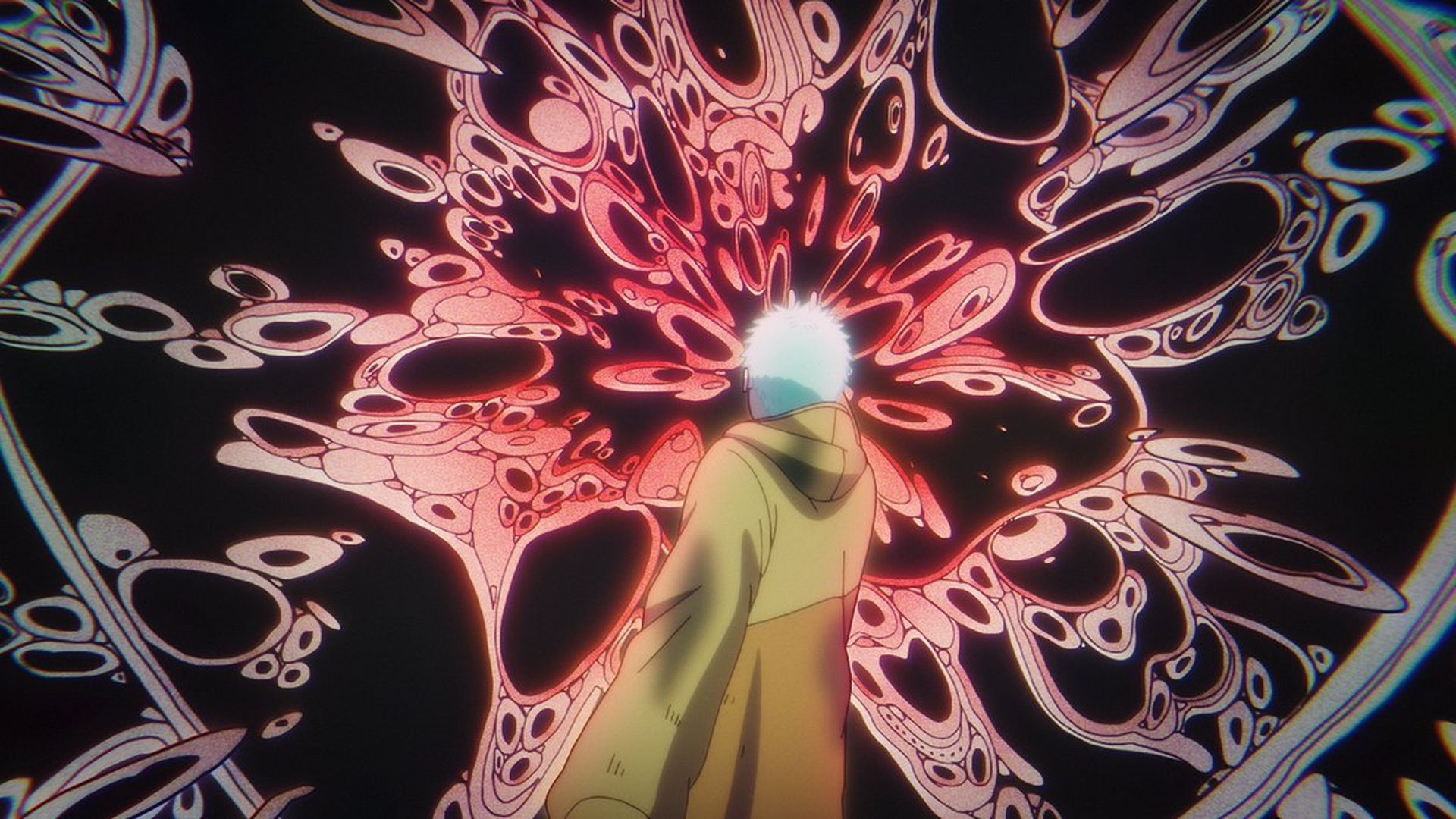

為了將這種「不明異物潛伏在日常」的感覺具體化,《光逝去的夏天》動畫製作團隊特別設立了「DORODORO動畫師」(ドロドロアニメーター)這項特別的職位。「ドロドロ」在日文中,既可形容液體的濁濁狀態,也暗示某種情緒與物質的糾纏不清。動畫中那些模糊、緩慢滲出的不安畫面,正是這層「ドロドロ」質地的具象表現,這次是由動畫師平岡政展擔綱繪製這些「具濃稠感的異常畫面」,讓觀眾不只是看見,更能「感受到」這份異化的觸感。

除了本篇故事本身的情感與恐懼,《光逝去的夏天》的OP與ED影像亦值得細細品味。導演竹下良平在官方網站的評論中寫到,片頭以「壞結局」為主題,將原作者 Mokumokuren 設計的色彩腳本,以及Vaundy充滿張力的主題曲《再會》,轉化為一段美麗卻不安的視覺之詩。片尾則聚焦主線劇情「前日譚」時間軸的佳紀與光,原作中光的「我做鬼臉給你看你都不會笑了」這句對白,成為影像的靈感起點,藉由回望光還是光的時候、他與佳紀共處的時光,詮釋出角色間那份「曾經存在過的關係」,鋪陳出難得一見的情緒喘息與溫柔甜意。

還能繼續留在所愛之人的身邊嗎?

《光逝去的夏天》之所以令人在不安之餘,仍想繼續窺視,並不只是因為它夠可怕,而是它讓我們在恐懼之餘,不得不回望自己與他人的界線。我們定義一個人是誰,是因為記憶、外表、語氣、還是對方「現在正在我們眼前」的事實?該符合哪些條件,我們才願意一如既往地相處、相信、相伴然後相愛?《光逝去的夏天》真相到底是什麼?觀影的過程中,除了跟著一起抽絲剝繭,關於選擇、接受與凝視恐懼的過程亦值得細細品味。

故事以最溫柔的方式,提出了最殘酷的問題:當你知道,眼前的人已不再是他,你還會選擇與他並肩前行嗎?也許沒有答案,或許,答案藏在你是否還願意默默地握住對方衣角的動作之中。於是我們才意識到:真正令人恐懼的,從來不是「變成了誰」,而是「還能不能留在彼此身邊」。

文/昭和女子

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏