從短片《姊姊》到長片《我家的事》,故事不再只是姊姊小春(黃珮琪飾)一人的視角,而是有了爸爸阿冬(藍葦華飾)、媽媽阿秋(高伊玲飾)、弟弟夏仔(曾敬驊飾)之後,成了一家四口的事。這也是潘客印以自己生命經驗為基礎所延伸出來的劇本,希望在這家人的身上,能讓每個人看見「家」在心裡的存在與份量,這不僅僅是「我家的事」,更是你我家裡的事。

每個人的回憶都有不同版本,很多決定沒有真正的動機

早在劇本寫作階段,潘客印就知道要從自己的生命裡抽取出故事,是一大挑戰,畢竟真實跟創作的虛實拿捏,一直都不是件容易的事,「後來我發現一件事情,其實回憶是假的!」梳理過往家中事件,潘客印注意到自己跟家人之間對同一件事的記憶有時並不相同,對於回憶,每個人有自己的版本,彼此都有落差。

如果回憶可能是假,那故事又該怎麼寫下去?潘客印沒有鑽牛角尖,因為在諸多版本的回憶裡,最大的交集,就是那一份情感,這是他抓住的創作核心。「就像很多真實人生中做出的決定,沒有太多原因或動機,有時候想做就做、不想做就不做了,但如果直接把這樣的東西搬到戲劇上面,角色的動機會很薄弱,硬要去解釋也會讓角色長出不必要的枝微末節。」自始至終,潘客印想講的都是家人之間那份無條件的愛,以此鋪陳劇情、塑造角色,才不會陷入要揭露多少家族故事的困境,只要情感是真的,剩下的就是創作可以發揮的空間。

可是家人之間的情感,總是會有說不出口的時候。當《我家的事》主題曲〈一路順風〉上線的那天,潘客印在社群上寫著:「從沒說過父親節快樂的我,後來也沒機會說了。如果能重來一次,我想我還是不會說。有些話就是說不出口……」父親在世時,潘家父子之間的關係並不是那麼融洽,等到父親離開,潘客印才愈發察覺那份思念。

「對父親的愛以及思念,好像是一個固定的量,在他生前你沒有對他表達、沒有付出,沒用完的就會積在那裡。」在以前,「父親節」對潘客印來說只是三個字,但父親走了之後,他才開始去理解跟父親之間的距離,還有那些該表達卻不表達的背後,究竟有什麼意義?而這些思考與體會,最後都成了《我家的事》的創作養分。

導演是「夏仔」的角色原型,面對最親近的家人常常會覺得無力

不善於表達對家人的關愛,並不代表著不愛對方,只是會換個形式呈現。跟母親一起外出散步,潘客印不習慣跟她並肩齊步,總是會走在前頭,卻又一直往回看,確認母親有跟上、有走在內側。而《我家的事》當中以自己作為人物原型創作的弟弟夏仔,就是這樣的一個人。

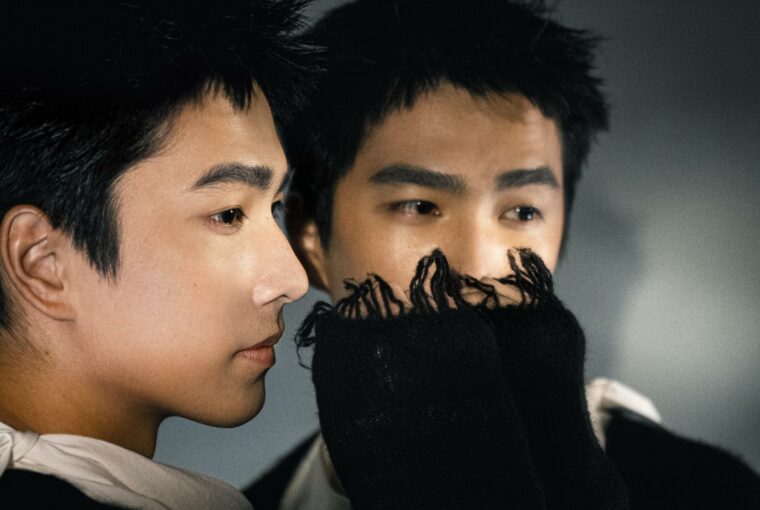

在《我家的事》飾演兒子夏仔,許多時候都不願意正眼望向父親。/牽猴子-提供.jpg)

在《我家的事》飾演兒子夏仔,許多時候都不願意正眼望向父親。/牽猴子-提供.jpg)

電影的後半段,父子倆大吵一架,後來兒子想釋出善意卻又不知如何是好,於是在父親房門外的走廊走來走去,「雖然我的眼神完全沒有看向房門一眼,但其實這是我想要吸引爸爸注意的方式。」飾演夏仔的曾敬驊說,在許多場戲裡都能感受到這份無力感,明明跟家人是最親近的,但很多時候又無法直接表示出情感。

對潘客印來說,這份無力感是必然存在的。改編自己的生命故事,又回到家鄉彰化完成拍攝,近鄉不一定是情怯,反而有種力有未逮,「愈靠近自己熟悉的東西,愈不知道怎麼表現它。」故事講得太直接,潘客印覺得會過頭,但講得太微弱,卻又沒辦法傳遞出足夠力道,於是無力感油然而生,在《我家的事》裡頭時隱時現。

也因為夏仔這個角色跟自己最接近,所以潘客印筆下一場情緒很重的戲份上,讓曾敬驊在詮釋無力感這件事上幾度卡關。「夏仔當時的遭遇,是我生命中不曾有過的場景,最後我問了潘(指潘客印)該怎麼做才好?我到現在還記得,他給我的回覆是:『不知道』!」曾敬驊忽然意識到,這句「不知道」並不是指導演沒有想法,而是戲裡夏仔被嚇到的那一瞬間,或許就像是被什麼髒東西煞到一樣,無論是誰都會不知所措,「不知道」也是一種最真實、最直接的情緒反應。

這也是為什麼,從開拍初期,潘客印在和曾敬驊溝通夏仔這個角色時,一直沒有給他太多設定;「如果我跟他說夏仔就是怎樣怎樣,那角色就只能長成我想像的樣子,夏仔心裡是拉扯的,他白天在人前一副無要無緊的樣子,晚上卻會躲在床上偷哭,我覺得敬驊本身質地很適合這個角色。」潘客印不說太多,這樣才能讓曾敬驊好好發揮,詮釋出他想像之外的夏仔。

而拍完那場情緒很重的戲份後,曾敬驊明確感受到作為導演的潘客印在當時給予他的幫助,不單單只是告訴他戲該怎麼演,而是能夠好好安撫演員情緒的那些對話與鼓勵。

「以前的我是這樣,太想把一件事情做好,就會一直有壓力;在鏡頭前面,我不夠有自信,彷彿已經溺水卻找不到東西可以抓。可是潘安撫我之後,我才意識到是我想的太多了,所以不夠專注、不願意相信自己。」拍攝《我家的事》已經是幾年前的工作,潘客印當時所給出的信任感與安全感,曾敬驊還牢牢記在心裡,現在的他也漸漸找到自己的方式,放下表演時碰到的糾結。

把天色和稻田的家鄉記憶留在電影裡,想家的時候就打開來看

除了那份家人之間無私的愛、難以開口的情感,潘客印在《我家的事》裡頭,的確也放入許多家鄉社尾的風景,那是他對老家的回憶,也是老家與他之間的連結。

在家中做的代工,就是社頭最出名的襪子。-/-牽猴子-提供-682x1024.jpg)

在家中做的代工,就是社頭最出名的襪子。-/-牽猴子-提供-682x1024.jpg)

社頭最知名的是襪子產業,阿冬在襪子工廠上班,阿秋在家裡做的也是襪子。在這個之外,潘客印也拍了很多稻田與天空,「我家離彰化高鐵站很近,所以每次都是騎車從高鐵站回家。」騎著機車,潘客印會把口罩拉下來大口深呼吸,隨著季節不同,有時會聞到稻田剛灑完的農藥味、有時則是稻作收割之後焚燒稻草的味道,他想把這些味覺用力記進大腦裡,等之後回到都市工作,在想要休息卻又不能回家的時候,能想起這些味道,就足以感到放鬆。

此外,潘客印喜歡抬頭仰望天空,不同雲量的千變萬化,還有清晨與傍晚偏紅、偏紫、偏橘的各色天光,是他在彰化的成長記憶,他想透過鏡頭把這些從小到大的經驗留在電影裡;所以好幾幕主要角色的戲份,背景都是襯著社頭的天空,包含電影開頭與結尾的除夕拜天公,也都是潘客印腦海中鮮明的社頭印象。

「人不可能長生不老,有一天我的家人也會不在,如果這部電影可以把我回家的記憶留著,那如果真的到了我家不見的時候,打開這部電影,我就可以找到回家的感覺。」潘客印是這麼相信的,家人在哪裡、家就在哪裡。想家的時候,看看《我家的事》一家四口的故事,在裡頭想起一些與家人相處的過往,會發現原來家人在心中一直有個位置,家人在心裡,家,自然也在心裡。

採訪撰文/田育志

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

與桂綸鎂飾演的夫妻,在長年壓抑與失衡中逐漸崩解-110x85.jpg)

與桂綸鎂飾演的夫妻,在長年壓抑與失衡中逐漸崩解-760x510.jpg)

與金馬怪物演員方郁婷(右)在電影《大濛》中飾演兄妹,年紀差8歲的兩人站在一起相當有兄妹氣息。/華文創-提供-760x510.jpg)