「叫我去逛街一個鐘頭我就受不了,但我可以在片場一直走,跳來跳去都不會累!做電影要面臨很多勇敢的嘗試,你一定要很愛它。」1972 年的《飛虎小霸王》是張艾嘉第一次演出的電影,也是讓她愛上電影的關鍵,「我到拍攝現場的第一天就知道我很屬於那個地方,我很自在。我發覺原來『什麼都不懂』 會讓我變得更好奇,讓我一直去挖。」從業超過 50 年,張艾嘉說自己從幕前挖到幕後,挖製作電影的新技術,跟新世代的導演和演員挖出很多故事,「就是這樣一直挖下去,總覺得有永遠做不完的事!」入圍2025年釜山影展的奇幻愛情電影《他年她日》,就是張艾嘉親力親為參與監製及編劇的全新挑戰。

香港推「薪火相傳」計畫,讓新銳導演無後顧之憂

《他年她日》描述一座因大地震在海面產生的「重力牆」扭曲時間和重力,將世界分裂成兩個不同的時區,「長年區」的一年是「優日區」的一天,兩邊的物資條件也截然不同。來自優日區的科技城,即將成為醫生的安晴(袁澧林 飾)冒險穿越危機重重的重力牆,才得以進入長年區的工業城,幫助缺乏醫療資源的居民。當地的小男孩薯仔對她一見鐘情,而他的一年是她的一日,安晴每天來參與救援,眼見薯仔光速成長為一個男人(許光漢 飾),回應的愛苗也逐漸滋長,讓兩人深陷選擇責任還是戀人的困難決定。

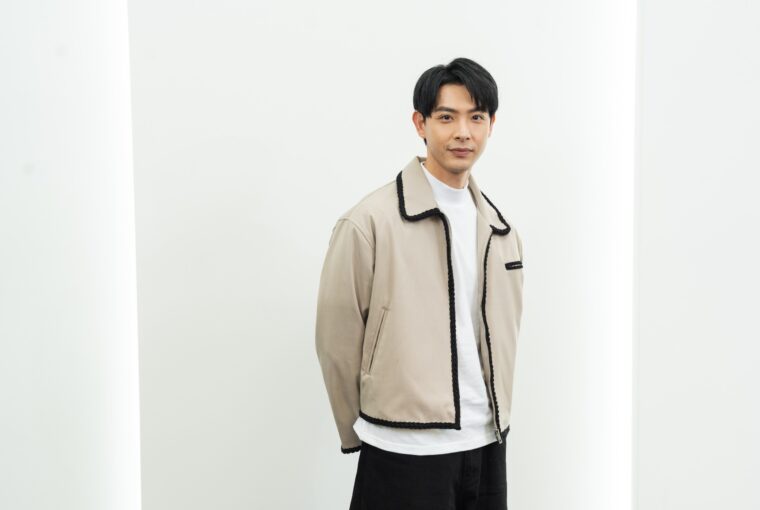

張艾嘉透露《他年她日》因香港電影發展局「薪火相傳」計畫(註)的支持,從三年前開始啟動。編導龔兆平最初書寫的故事格局較小,反應現今新生代導演的普遍困境,被現實的製作成本侷限對電影的想像力,「你的世界觀越大,想像空間會越多。我看到他有那個潛力在,那為什麼不好好寫出來?尤其做創作的人需要去更有勇氣、更大膽地去想像。」她希望龔兆平能走出自己的安全網,所以竭盡所能地為他創造《他年她日》的創作底氣。導演最初對薯仔的想像就是演員許光漢,以及需要特效預算打造宛如颶風般雷電交加的「重力牆」。張艾嘉便和龔兆平用一整年的時間打磨劇本,並成功邀請許光漢加入劇組;她更親自尋找投資人、參與拍攝和製作環節,服務電影每一個想為觀眾呈現的細節。

華語觀眾不愛字正腔圓配音,試過才能找到破口

「所有東西都是要經歷過一次又一次的失敗和嘗試。」張艾嘉透露,觀眾最終在電影上看到的成果都經歷過無數次的推翻和重製。《他年她日》由台港兩方共製,拍攝時演員使用的語言跨及國語和粵語,為了讓許光漢極具魅力的原音重現,以國語配音的方式呈現其他演員的表演,過程充滿挑戰。「我們一開始找台灣的專業配音員來配,但配完後受到很多批評。」張艾嘉監督指導配音錄製,發現華語電影觀眾的觀影習慣普遍不能接受字正腔圓的配音,即便請配音員調整發音方式,卻仍然行不通。後來她找來身邊的朋友加入配音,咬字口吻較接近日常談話聽到的聲音,最後成為目前台灣上映的版本,「我覺得現在的觀眾很容易被某些東西侷限,突然要大家跳出這個框框的時候,會不知所措。」

不甘於被框架,勇於開發新的敘事手法,張艾嘉近期完成另一個挑戰觀眾的嘗試,是由她創辦的果實文教基金會與劇團「非常林奕華」推出的劇場作品《梁祝的繼承者們之自畫像》,由 18 位年輕表演者共同創作演出,沒有明確的劇情及對白,以意識流的象徵方式吟唱詩歌、舞動身體,實驗主流之外的說故事手法,有人看不慣,但也有人被感動。「這就是我為什麼希望年輕人一定要敢去試,你試過一次以後就會覺得其實是可以的。」張艾嘉當年成立基金會時才 35 歲,憑著一股熱情希望能尋找到適合的模式,鼓勵和培養有志從事藝術工作的新世代,當時沒有人看好。直到 15 年前,她開始每年舉辦高中生藝術創作營,整合業界頂尖的師資和資源,徵選學員免費上大師班,並將學員稱作「小果實」,讓孩子能在最懵懂也最誠實的年紀接受到最好的養分,更在未來持續支持他們成長。

《他年她日》中飾演巧兒的演員韓佩瑤就是一位小果實,後來成為一名專業表演者。「我很清楚所有的年輕表演者或是喜歡電影工作的人都在尋找機會。我們當初也是一個機會靠一個機會,連接另外一個機會,所以我只要有機會我一定帶上他們(小果實)。」巧兒是男主角番仔的青梅竹馬,張艾嘉認為她必須是和女主角安晴截然不同的年輕女孩,就立刻想起在舞台上看過的韓佩瑤,她的外型並非主流認定的漂亮,「但她非常亮眼,總是有股勁在那裡,個子高高、傻大姐的樣子,一直深深地留在我的腦海裡。」雖然韓佩瑤沒演過電影,卻在張艾嘉慧眼獨具地欽點下,成為這個角色出乎意料的不二人選。

票房不該是電影成敗標準 期待成為新人的後盾

敢去挑戰常規不只是張艾嘉對年輕創作者從一而終的期勉,從影生涯裡她也在身體力行,因為切身經歷,才盼望自己要能成為後輩們的後盾。「你可能會失敗、被人家批評,但如果你不把失敗當成一件壞事的話,它就是你進步的踏腳石,讓你重新去思考什麼才叫失敗。」她認為永遠不該將票房視為一部電影成敗的標準,而是有沒有對得起自己的良心、做好自己想做和該做的事情,並承擔這個選擇會發生的所有事情,「我選擇的路就是不一定要賺很多錢。大家都說妳好幫拍第一部戲的導演,那是我覺得值得做的事,所以我不會去考慮從中我會得到什麼利益,這都是我自己願意承擔的 。」

《他年她日》乍看是攸關愛情,但更是一個關於選擇人生價值的故事。兩人雖彼此相愛,但番仔認為重建家園是他必須扛起的責任,一定要回家,安晴好不容易決心拋下一切追隨愛人,現實卻已不允許她這麼做,最終仍錯過了彼此。「我們並沒有要表明是他對還是她對,如果只是一個答案故事就小了。」張艾嘉解釋,「我們只是闡述這個女孩如何影響男孩的一生,從一個小賊變成心中有多大愛的一個男人。無論如何都值得的,是一件很美的事情。」而這樣的結局也不見得是遺憾,安晴繼續完成當醫生的夢想,在未來能拯救更多生命,番仔則將愛奉獻給更多人,幫助故鄉成為一個更好的地方。

張艾嘉說,如果她是安晴,她會做出一樣的選擇,「安晴不理性,但也不懦弱。」清楚知道自己要付出的代價,就能擁有奔赴心之所向的勇氣。新生代導演或小果實之於張艾嘉,彷彿也是一種「他年她日」,見證他們的茁壯是她無怨無悔的驕傲和快樂,這份出於愛的動力讓她強大到可以穿越重力牆。無論是監製電影還是營運基金會,張艾嘉都是傾盡最大的心力和資源排除萬難,只為讓新生代創作者心中的種子毫無束縛地伸展發芽,直到長出豐碩的果實。

採訪撰文/林梵謹

責任編輯/許容榕

核稿編輯/李羏

圖片提供/甲上娛樂

註:「薪火相傳計畫」是以師徒傳承的理念,邀請具資歷的導演當監製,藉此鼓勵並提攜新晉導演。詳情可參考香港電影發展局網頁。

、余香凝(左)陷「婚禮」危機-110x85.jpg)

-1-760x510.jpg)