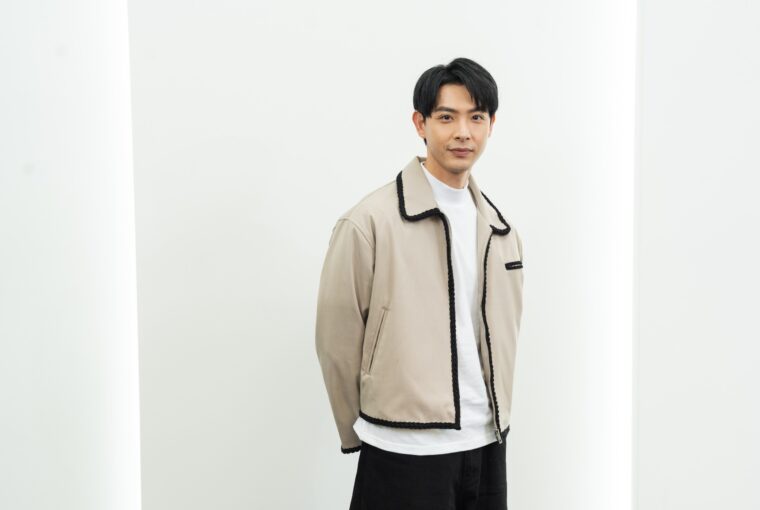

「演一個你沒有經歷過的時代(的角色),你去幫他填充血肉的方法,有很多是⋯透過觀看那時候的電影、聆聽那時候的音樂,然後你能感受到那個時代的氛圍。」王渝屏穿著白色T恤外搭牛仔細肩帶背心,言談間不時出現的思考貌、苦惱和燦笑,和她在社群上的文藝仙氣有著完美平衡,給人一種凡間仙女的親近感。而她正說著的那個被精心雕琢的角色,正是她在《環南時候》中飾演的青少女俞康敏。

沈浸在90年代的歌和電影,一人分飾19歲和49歲角色

「我覺得雖然俞康敏在物質方面不缺乏,但在愛方面卻和眾生一樣,一直在渴望的狀態。」細數對角色的理解,王渝屏表示,認識角色是詮釋的重要起點,她也從自身找出和角色相似的特質,像是「直來直往」和「偏執」,抓穩大方向後就可以捏出角色的樣子。但即便演出經驗豐富,更曾以《你的孩子不是你的孩子──貓的孩子》與《第9節課》入圍金鐘獎,俞康敏對王渝屏而言仍深具挑戰。因為《環南時候》講的是一段主要發生於 1991 年的青春故事,那是 1994 年出生的王渝屏沒經歷過的年代,「所以這次『做』俞康敏,我花更多的時間做外在功課」。

何謂「外在功課」?她解釋,她在準備過程中大量接觸 90 年代的音樂和電影,藉此摸索在那個年代,正值青春年華的俞康敏會喜歡什麼。接著再透過這些線索,更細膩地拼湊俞康敏的樣貌。「那個年代非常主張你要大力表現自己,像在林強的《向前走》這首歌,或在《青少年哪吒》、《牯嶺街少年殺人事件》這些電影裡,你都可以感受到那個時代的氛圍。」她熱切分享為角色做的功課,也說整個過程彷彿一種「神遊」,就像穿越時空一樣。

而在電影《環南時候》中也真有穿越時空的情節。不同於其他角色在每個年紀由不同的演員飾演,王渝屏一人分飾 19 歲和 49 歲的俞康敏。她表示,這也是這個角色有趣之處,彷彿包含她與觀眾在內的所有人,都陪著俞康敏從青少女走往熟女,「她一直到最後,其實還是充滿遺憾。但我覺得角色之所以可以很完整和很美,就是因為他不是一個完美的結局,當角色永遠都有一些缺憾在,觀眾更能帶入自己的人生。」

表演並非全然仰賴感性,姿態和走位缺一不可

雖然講起製作角色的過程,王渝屏話中滿是內在層面的探尋,但對畢業於台北藝術大學電影創作學系、主修鏡頭表演的她來說,「感性面」只是表演的一部分,表演往往需要身體的理性相輔相成才能完整。「處理 19 歲和 49 歲的俞康敏時,我就讓他們一個的肢體是躁動的,一個則沉穩。」她解釋,導演一開始就設定 49 歲的俞康敏在外貌上未顯老態,保養得很好,所以在詮釋時,她透過「姿態」來展現兩個時期的差異。

表演時的身體理性也不只姿態,在王渝屏看來,還包含了「走位」的技術,既要走在地上「不能低頭看」的三角區間,還要顧及台詞和神情;也包含能和攝影機一起工作,「有時候你要配合攝影機的位置來表演,或者得跟著 steady cam 運動。這些都有很多技術成分在其中,需要長時間練習。」

講了講她笑出來,她說她想起大學時最愛講的一句話:表演真是漫長而且勞役的事。她以課堂訓練舉例。剛上大一的前幾堂課,他們就花了大把時間學按摩,記憶身體各處大、小肌肉的連結,以及做什麼動作會用到什麼肌肉。之所以學習這些,是為了下一步更艱難的考驗:老師要他們從身體的任何一處動起,接著逐步擴大範圍,最後動起全身。

她說:「我印象很深刻,有個同學開始非常普通地在教室慢慢走,然後變成中版速度、快走、慢跑,最後跑起來,然後狂奔,用到全身的肌肉。」她說那時,她彷彿看見某個角色在陰天的操場,一開始是慢慢散步,到最後想通了一些事,在大雨滂沱的時刻,終於拋開壓力,無拘無束地跑了起來。「當時我才明白,身體能給傳達的訊息很多,表演者要充分認識身體,透過大量練習,讓自己有辦法自由運用身體。」她一邊說明,一邊還在示範從手指開始動,再到手腕、手臂,然後是全身。

科班訓練如「安全網」,沒有靈感也可以自我挖掘

此外,他們在課堂上還會做一種叫 Run and Freeze 的例行練習。老師說 Run 時全班要狂跑,說 Freeze 時全班則要瞬間停下。因為演員在表演過程中需要高度投入,但同時還得具備隨時讓身體停下的控制力,「假設前面有一塊玻璃,你不能就放任自己很嗨、撞上去。那對演員來說不是負責的表現。為了保護自己,你必須知道什麼時候要停,而且要可以讓自己停。」

回顧學生時代為了讓身體「變理性」所做的勞役,她說自己當時對練習的用意和重要性懵懵懂懂,直到成了演員才開始理解,並在工作過程中實踐和精進。就好像先學到答案,再來驗證準確度,慢慢地就可以靠近答案。這些訓練對她來說像一道「安全網」,讓她在演員路上能走得長久。她藉此有一套 SOP,知道沒有靈感時可以怎麼自我挖掘,或透過肢體、呼吸讓自己更貼近角色。「你也可以想成,學校給我們一個工具箱。當某個東西的螺絲鬆脫了,我們知道可以用什麼工具修理。」

生活是所有藝術呈現的基礎,留意細節累積演員資料庫

感性面的角色挖掘做到了,理性面的技術學習做到了,但對王渝屏來說,一個演員更重要的修煉還在於能「好好生活」。她解釋,生活中的每件事情,尤其是跟創作有關的事情,最終都通往同一個終點,讓藝術的呈現能盡善盡美。更直觀的說法是,生活體驗就像人和世界溝通的媒介,一個人的生活體驗,會很大程度反映在他們展現出的東西中。當演員有豐富的生活體驗,它也會成為表演技術下的厚實基礎,讓感性面和理性面的準備能完美呈現。

「但我覺得這好難喔!在很多表演課的第一堂,老師就會說要好好生活,但真正要好好生活,跟你嘴巴上說出這四個字,其實有很大的差異。」她接著分享,在快步調的日常中,自己「好好生活」的其中一招是花時間精善各種興趣,如插花、跳舞或爬山,藉此更認識自己。她說明:「如果你是一個性格外放的人,你去插花,作品其實也會展露你的性格。你可以從中看到自己。」

第二招則是悉心留意生活細節。她猛然拿起桌上的紙說:「你看,如果我生活中有很多拿起紙的瞬間,我都去稍微去想像或去記憶這個動作,那我表演時就有更多的 database 去完成角色,不是嗎?真正可以讓角色活起來的,不是科班的東西,而是你這個人對生活夠不夠誠實以待。」面對好好生活這道修煉,這是她的總結。

採訪撰文/鐘敏瑜

責任編輯/許容榕、朱予安

核稿編輯/李羏

與桂綸鎂飾演的夫妻,在長年壓抑與失衡中逐漸崩解-110x85.jpg)

-1-760x510.jpg)