公視與高雄電影節合作推出「南國幻夢」短片輯,包括《翌日》、《Rungay》與《河裡的孩子子子子子》共三部短片,每部片長約15分鐘,雖然題材各異,卻都以濃烈的感官語言、深刻的情感脈絡,展現了南方影像的詩性與厚度。《翌日》從追星的角度出發,刻劃粉絲在面對偶像離世時,如何在失去中找到理解與釋懷;《Rungay》則以太魯閣族老人的靈魂之旅為軸,訴說生命終章的回歸與重生;而《河裡的孩子子子子子》則以河川作為生命與文明的隱喻,在垃圾與靈魂的共生中,描繪出自然與人類慾望的糾纏。

《翌日》:即使偶像隕落,依然能帶著它的祝福前進

導演王彥蘋|15min|到公視+ 看《翌日》

追星多年,小熹(鄧筠熹 飾)如願從粉絲轉變為偶像幕後團隊之一,離偶像近到幾乎可以聽見他呼吸,但故事卻沒有落入偶像劇的幻想,反而在距離拉近後發生變故、讓情感開始崩塌,偶像在歡慶出道十週年之際,選擇結束生命。面對突如其來的噩耗,失去精神支柱的小熹陷入徬徨與無助,最終在她與偶像共度的回憶碎片中,體會到一個真正的粉絲,應該做到三大原則:保持距離、尊重偶像,並支持他的決定。她的心靈因此得到救贖及釋放,也成為讓自己繼續走下去的的動力。

《翌日》的製作緣起,來自導演王彥蘋自身的經歷。「能夠長年以粉絲的身份,來追隨偶像並將他當作理想目標活著,是我生命中最夢幻的事情。」她將自己的故事投射在小熹身上:「希望可以透過《翌日》,來展現我對愛和支持的詮釋。」王彥蘋表示,粉絲透過偶像的演唱會、見面會等活動與偶像相處,或是藉由他們的公開活動所展現的模樣,來編織對他們的認識與想像,而當偶像有出乎意料的行動或決定時,粉絲便會從過去相處的記憶中,尋求蛛絲馬跡來拼湊線索,這樣的行為,成為本片的軸心概念。

短片取材現實曾發生過的「已故偶像的寵物犬走丟、粉絲齊心找回」的事件為引線,讓片中偶像L(徐鈞浩 飾)的寵物犬,帶著小熹進入那段虛實模糊的自我療傷過程。

王彥蘋坦言「原本想要一個人滿為患的演唱會場面」,然而實際上,以短片的形式與預算,要塑造出故事所需、出道十年的偶像該有的形象與排場,難度相當地高。「後來我跟團隊一致認為,此刻的小熹腦中,只會留下她與偶像共同擁有的記憶。」因此改以專注在讓小熹直面她的內心創傷,不是透過夢境、更不是靈異現象,而是將她與記憶、傷口對話的內容具現化,在每一個她與偶像相處的時間,找到讓自己釋懷、放下的出口。

《翌日》訴說的,並不只是關於失去與告別,而是一場關於「愛如何持續存在」的修課。故事的最後,小熹忍著悲痛,吶喊出的三則追星規定,並非單純地宣言朗讀,而是讓自己回到追星的初衷──愛一個人,需要懂得珍惜他,並尊重他。粉絲不需要因此抹滅曾經喜觀過他的自己,也不用強迫自己放下或接受,只需要帶著那份共同擁有過的幸福記憶,繼續向前邁進,並記得,星星沒有殞落,它只是換個方式守護自己,就可以了。

《Rungay》以太魯閣族神話重寫生命終章的歸返之歌

導演蘇弘恩|15min|到公視+ 看《Rungay》

《Rungay》是一個關於失能、告別、以及「歸返」的故事。年邁太魯閣族老年鐵木(彭義 飾)因病無法動彈、久臥在床,心中有個難以釋懷的遺憾,曾經的一場狩獵,讓他失去了兒子,這也成為他輾轉難眠的噩夢來源。與此同時,孩子們為了土地爭執不休,也讓他心灰意冷。而在絕望之中,突然出現一隻猴子,帶領他的靈魂回到中年時期(洛佳.巫茂 飾)的樣貌,更帶著他來到那片曾與兒子來過的樹林,解答了長年盤踞在他心中的懸念,並就此踏上靈魂的歸途。

導演蘇弘恩曾執導電影《獵人兄弟》,題材也與原住民有關。他提到,《Rungay》的靈感來自他長年臥病的外公。他思考著「如果人要回到自然 他最後的狀態會是怎麼樣?」看著外公消瘦的身軀像隻猴子,便將其作為命題,「Rungay」即是太魯閣族語的「猴子」之意,並且借鏡原住民傳說中,與猴子有關的故事作為故事架構。蘇弘恩表示,這趟「靈魂之旅」是他對長輩們的祝福:「我希望你的靈魂是自由的,不要像你的身體一樣,被綁在這裡。」

而為了呈現出「靈魂出竅」的真實感,蘇弘恩利用穩定器製造出飄移的感覺,去連結靈魂或是生物的視角;進到樹林裡則是活用攝影機移動時,難以避免地晃動感,來製造追逐的真實感。然而真正辛苦的部分,除了山上不穩定的氣候,所形成的霧氣、雨滴,容易影響拍攝外,夏季炎熱的高溫中,得扛著器材在樹林間穿梭,對劇組而言,可說是極大的體力考驗。

全片拍攝期間除了辛苦,也面臨許多困難及挑戰。鐵木的的女兒烏海(巫惠玲 飾)雖也是原住民血統,不過她表示「現在部落已經沒有在用族語說話了」,更坦言對於全族語的台詞感到「害怕」,只能靠著不停地練習來消化。而全片的靈魂角色「猴子」西林(巫書維 飾),更是得花上四至六小時做特殊梳化,不僅相當耗時,演員還得頂著一身人工毛髮,在炎熱氣候中跑來跑去,十分辛苦。

《Rungay》的力量在於它的真誠,蘇弘恩沒有把死亡拍成悲痛地離別,反而揉入長照、土地、族群的元素,藉由祖靈的引導,讓這趟旅程成為鐵木靈魂的歸返,同時也是情感的釋放。最後發現遺骨、重新找回兒子的鐵木,不只是了卻遺憾、終結惡夢,整個過程更像是一種「安放靈魂」的儀式,象徵靈魂終於可以回到山林,回到族人的懷抱。

《河裡的孩子子子子子》:河靈是垃圾與自然之間流動的生命詩

導演張誌騰|15min|到公視+ 看《河裡的孩子子子子子》、《詠晴》

《河裡的孩子子子子子》以河川為背景,敘述了河川在歷經百年的演化、走過無數歷史時刻,人類在它身上留下了許多痕跡,而棲息在河川中的「河靈」,便藉此機會附著在石頭上,嘗試修練為「人」,並與河中殘留名為「垃圾」的慾望賀爾蒙共舞,孕育出全新的樣貌。

導演張誌騰曾以電影《醉生夢死》入圍金馬獎最佳攝影,他執導的另一部短片《詠晴》更獲得金馬獎最佳短片。談起拍攝《河裡的孩子子子子子》的起心動念,來自他經常經過的一條臭水溝。「我每次經過,都會看到很多不同的垃圾,一直在看它,就發現它每個季節都有不一樣的樣貌。」這讓他發現,這條被水泥圍成臭水溝的河裡世界,其實相當「豐富」,進而興起去觀察、探究的想法。他也分享了最初的命題,其實只是單純的《河裡的孩子》,但他認為這當中不會只是單指河靈,就連那些垃圾、慾望等,也都包含在內,都是河裡的孩「子」,才會將片名延伸為現在的版本,新增四個「子」字。

張誌騰還說,這部片並非要提倡環保意識:「我想要把垃圾拍得很美,我覺得垃圾有它的美感在那邊,這就是一個人類現在的狀態,它是一個客觀的事實,所以我盡可能要很客觀的,不想要去控訴它去做這個東西。」

他突發奇想,將主角設定為非人類的「河靈」。河川吸收了人類投擲進去的一切,無論是看不見的情緒,或是有形體的物品,像是書本、塑膠瓶、甚至便當等垃圾,當那些被拋棄的東西在水裡閃閃發光,彷彿在模仿生命呼吸的樣子時,水中的「河靈」最終開始模仿起人類的行為,並且有各種不同的型態。

為了營造出他腦內的世界,美術組收集了大量的素材,在不同情境中,組合出數種型態迥異、卻又有些許協調感的「河靈體」,讓它看起來似人卻不是人,留下滿滿想像空間。為了增添畫面張力與整體氛圍,劇組以人工造景的方式,實際在水道中,利用一旁的植物與收集來的垃圾,人工堆砌出河中世界,並以大水桶集水造浪、出動灑水車造雨,完成片中雨來沖走、堆積、再生的場景。

「你常常會看這個河,會想說到底人跟自然的關係是什麼,然後怎麼樣對待自然是一個,就是兩者之間到底要怎麼平衡?」《河裡的孩子子子子子》沒有責備、沒有口號,只是靜靜地讓「水」說話,將垃圾拍出美感之餘,也期望能讓觀眾產生反思。河川就像是被人類養大的自然,長出了我們的影子,也繼承了我們的語言、慾望與孤單,如何與它共存、未來它是否真的又會如他所想像「真的長成人」?或許值得省思。

撰文/張雅雯

責任編輯/許容榕

核稿編輯/李羏

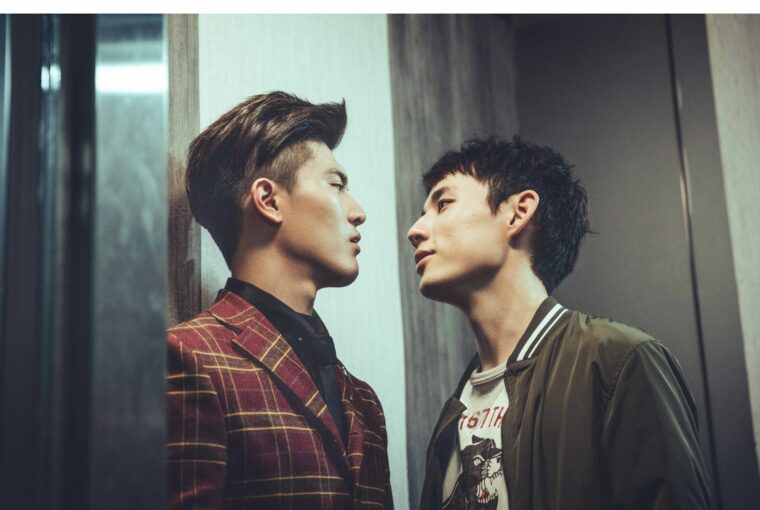

的工程師直男個性吸引到何百芮(圖右,)但有時也讓她大翻白眼——在戀愛世界裡,情人的優缺點常常是一體兩面的。(圖/彼此影業提供)-110x85.jpg)