2010年,鄒時擎自紐約回台待了一個月,每天尋訪台北大小夜市,像拍紀錄片似的做田野調查,搜集各式各樣的生命故事,總算完成了《左撇子女孩》第一版劇本,不過說來也巧,劇本完成後,她偶然在通化街遇見一對母女:媽媽開麵攤,女兒五歲,簡直就像劇本裡的角色原型。之後鄒時擎就和母女倆成為朋友,多年來保持聯繫,每次回台就會到通化街找她們,聊聊夜市又發生了哪些有趣的事情,就這麼又過了十多年,《左撇子女孩》終於拍成電影了。

鄒時擎媽媽曾帶她去找算命師改名,算命師說,女生如果取男生的名字,命會很苦,「那時候就覺得不要,我才不要改名字,可是講得很靈阿,你看我花了25年才把一部電影拍出來,命真的是滿苦的。」

左手吃飯是大忌,罪惡感一直都在

名字有分陰性和陽性,事情也有,但怎麼有這麼多女生不可以做的事情?

「你知道在台灣長大,女孩子就是有很多限制,有一個框架,不能做這個因為看起來不像女生,不能翹腳,不能曬太陽,不能這個不能那個。然後,期待也很多,像是一定要結婚,一定要生個小孩,要懂事,要善解人意…。」期待一籮筐,限制也一大堆,當女生實在好煩好累,這些好煩好累,鄒時擎都悄悄地藏進電影裡。

「宜安(馬士媛 飾)是我曾經的樣子,淑芬(蔡淑臻 飾)是我現在的樣子。但我覺得我會盡量,盡量不要像這個媽媽(淑芬)。」她依然時常陷入兩邊的拉扯:因為自己經歷過所以不想要變成那樣,但又因自己經歷過所以不自覺變那樣,「很糾結,就是你不管去哪裡,這些生長的背景跟情感,一定都還在身上,所以其實拍這部電影很療癒,我等於是再經歷了這些過程。」淑芬、宜安和宜靜母女三人,實際上代表著鄒時擎不同階段的心路歷程。

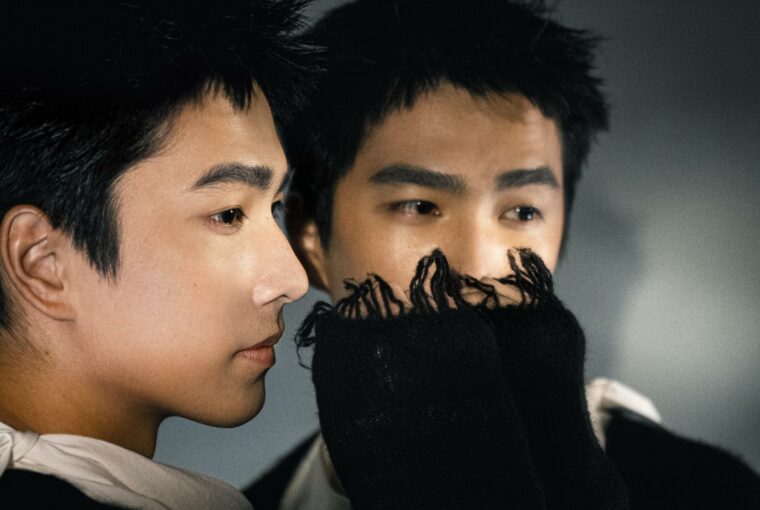

與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女.jpeg)

與葉子綺在《左撇子女孩》中是有著血緣關係卻關係疏離的母女.jpeg)

片中,宜靜(葉子綺 飾)以「惡魔的左手」吃飯被外公糾正,同樣來自鄒時擎的生命經歷,她回憶那是在高中時,某次她無意間用左手拿菜刀,被外公大聲訓斥,才得知原來自己小時候曾是左撇子,只是早早被改成右手,「我外公是那種很嚴厲很兇的,我當下其實不知道自己做錯了什麼,不知道到底什麼意思,那種罪惡感,就一直在。」

電影中也出現了台灣人小時候或多或少都聽過的「民間傳說」,比如宜安嚇唬宜靜,如果吃太多泡麵會變木乃伊,「還有飯沒吃乾淨會娶一個長麻子的老婆,這類的很多。」台灣人像是被嚇唬長大的,而這些關於家鄉的兒時記憶,是鄒時擎心裡的台灣,心裡的家,還有心裡各種難以言喻的五四三。

在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性,跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比(光年映畫提供).jpeg)

在《左撇子女孩》中展現年輕女性的堅毅與韌性,跟葉子綺飾演的天真直率的女童形成對比(光年映畫提供).jpeg)

夜市的聲音創造感官共振,檳榔西施直面女性慾望

改名這件事,也很台灣。鄒時擎某次參加高中同學會,發現班上大半同學都換了名字,「這個事情真的很妙,是非常非常台灣的現象。片中那個『改名鮭魚』的新聞,也是我看到新聞之後,和電視台買版權放進去的。」自2010年完成初版劇本以來,故事架構始終圍繞在母女三人,主線劇情幾乎沒有更動。不過鄒時擎不斷添入在地元素,以增加台灣氣味的厚度,包含外婆(趙心妍 飾)做人口偷渡的新聞片段,也是她看到真實新聞事件後才將其融入。

與黃鐙輝等資深演員對戲也非常流暢自在.jpg)

與黃鐙輝等資深演員對戲也非常流暢自在.jpg)

主場景設定在夜市,於鄒時擎而言不僅是一個背景陪襯,而是凸顯「人味」和「人情」的重要角色;夜市同時帶出「聲音」所營造出的感官共振,「每一個店、每一個攤子都有不一樣的聲音,後期剪接的時候,每個聲音都是我親手去把它調出來的。」如頑童MJ116那首氣口(khuì-kháu)十足的《辣台妹》,以及華特國際音樂友情贊助、未收版權費的十多首台語金曲;宜安打工的檳榔攤,則為呈現年輕人的新潮時髦,選用MAMAMOO的〈HIP〉和〈DINGGA〉兩首熱門舞曲,「韓國歌在台灣很紅,走在夜市到處都能聽到。其實原劇本是寫Wonder Girls〈Nobody〉,但要拍的時候這首歌已經太老過時了。」

對於宜安當檳榔西施的職業設定,鄒時擎不擔心那會將女性置於某種刻板,反而更顯人物之鮮活,血淋淋地直面關於女性和慾望的束縛。她曾探訪不少檳榔西施做田調,聽見許多遊走於社會邊陲的女孩心聲:沒有讀書,想要賺快錢,都實實在在地存在於社會各個角落,「檳榔攤是一個太台灣的東西,也是對宜安的一種詮釋、解放。哪個媽媽會願意女兒去做檳榔西施?我覺得這就是她的叛逆,也是她決定要掌握自己的人生。」

在《左撇子女孩》中飾演一名非常疼愛葉子綺的姊姊.jpeg)

在《左撇子女孩》中飾演一名非常疼愛葉子綺的姊姊.jpeg)

西恩貝克剪接節奏快速跳躍,呈現小朋友主觀體驗的世界

電影以七彩萬花筒作為全片第一顆鏡頭,那是五歲的小女孩宜靜所觀看的世界,「我覺得小朋友看到的東西和大人看到的東西很不一樣,他們的視角一定是特別光鮮亮麗,因為所有東西對他們來說都是第一次看見,都特別有趣。」因此,全片鮮艷飽和的色調,以及快速跳躍的剪接節奏,皆是小朋友主觀體驗的世界;西恩貝克(Sean Baker)作為剪接師,置入許多宜靜的手部活動特寫,以及在夜市跑跳的雙腳移動鏡頭,「你可以感覺到他剪的節奏非常非常快速,反映小朋友那種其實沒有什麼記憶、很多東西可能一下就忘記的狀態。」

聊起夜市拍攝的困難,鄒時擎不諱言直呼,「真的是超難拍!」她秉持著過去和西恩貝克合作時所慣用的獨立製片模式,竭盡所能縮小劇組規模,「我就跟製片陳保英說,一定要找那種可以自己下去做事的主創,因為如果劇組很大的話,第一個浪費錢,第二個要移動的時候很難,沒有辦法機動拍攝。」

與馬士媛表現相當亮眼.jpg)

與馬士媛表現相當亮眼.jpg)

當年拍《外賣》,只她和西恩貝克兩人從頭到尾一手包辦,《夜晚還年輕》六個人,《火紅大箭男》十個人。此次《左撇子女孩》全組二十多人,於鄒時擎而言已是「大型製作」,「我們是很習慣用這種方法拍片,很像拍紀錄片,而且我知道這種方法對片子是最好的,對我來說也是更容易的。」

二十多人的劇組,開機首日在夜市就讓鄒時擎無比崩潰。她堅持真實拍攝,不封街,無臨演,然而現場聚集一群慣於穿全身黑的工作人員,立刻成為夜市最醒目焦點,好奇群眾不斷圍觀,導致拍攝真實不起來,所有素材都不能用,「第二天我就說,所有人都不准穿黑衣服!全部都要隱身在夜市裡面。」最終,鄒時擎讓現場保持在六人左右,除了攝影師、燈光師、場記等,其餘人全被她趕回辦公室待命。

.jpeg)

.jpeg)

家是和解的地方,不多作解釋的釋然是關係常態

電影將濃厚的台灣元素貫徹到底,片末一場台味十足的「壽宴」更是堆疊至高潮。其靈感源於英國導演麥克李(Mike Leigh)所執導的《秘密與謊言》中的家族聚餐。然而當中的家長里短、親戚間的炫耀攀比:你兒子賺多少錢、小孩歌唱比賽第一,卻像極了華人社會年節情境,每每回家走親戚時避免不了的人間酷刑。

她將全片隱藏至片尾的身世之謎於此場景揭露,戲劇張力拉滿,更多了世事難料的幽默椰榆。而結局當真相的炸彈引爆後,母女三人以不多做解釋的釋然作結她也另有想法:「我覺得家就是這樣,會有衝突,但家也是和解的地方。而且不管發生什麼,都是因為他們很愛彼此。」鄒時擎推薦觀眾看第二遍,因為帶著知曉「秘密」的心情觀看,會看見許多先前未能察覺的情感細節。

與葉子綺雙雙入圍金馬獎最佳女配角.jpeg)

與葉子綺雙雙入圍金馬獎最佳女配角.jpeg)

《左撇子女孩》於坎城影展首映,出乎鄒時擎意料的是,原來如此在地的故事,也可以跨越語言和文化的籓籬,引起共鳴,「那些台式幽默喜劇的東西,外國人也能理解。只要強尼(黃鐙輝 飾)一出來,都不用說話,他們就開始笑!」更讓她意外的,還有「左撇子禁忌」所引發的迴響,「其實很多國家以前都有關於左撇子的禁忌,很多觀眾都跑來和我說。所以這不是亞洲文化,是滿普世的。」

巧合的是,片中扮演左撇子女孩的葉子綺,更小的時候真的是左撇子,卻也被長輩糾正成右手。然而拍完電影後,長輩竟也不再在意,讓她可以自由的使用習慣的手,「所以我就會覺得很開心,可以改變一個家庭我都覺得很開心。」像是對兒時的鄒時擎,一種遲來的補償。幸好,有這麼一個左撇子女孩,不需要被糾正成右撇子女孩。

採訪撰文/蔡若君

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

的工程師直男個性吸引到何百芮(圖右,)但有時也讓她大翻白眼——在戀愛世界裡,情人的優缺點常常是一體兩面的。(圖/彼此影業提供)-110x85.jpg)

與桂綸鎂飾演的夫妻,在長年壓抑與失衡中逐漸崩解-760x510.jpg)