移民者的輪廓,是電影鏡頭下常描繪的人物,這些異鄉人往往肩負更重的擔子,比本地人用更多力氣,只為體面地在異鄉生存。若說移民是從一地到另一地生活,其實婚姻也像是某種移民:關係上、人生狀態上的移民。猶如地理層面的未知,我們無法確知自己與伴侶適合與否,縱使相處再久,伴侶可能依然如陌生人,即使參與他的現在與未來,對方的過去終是無法觸及的邊際。

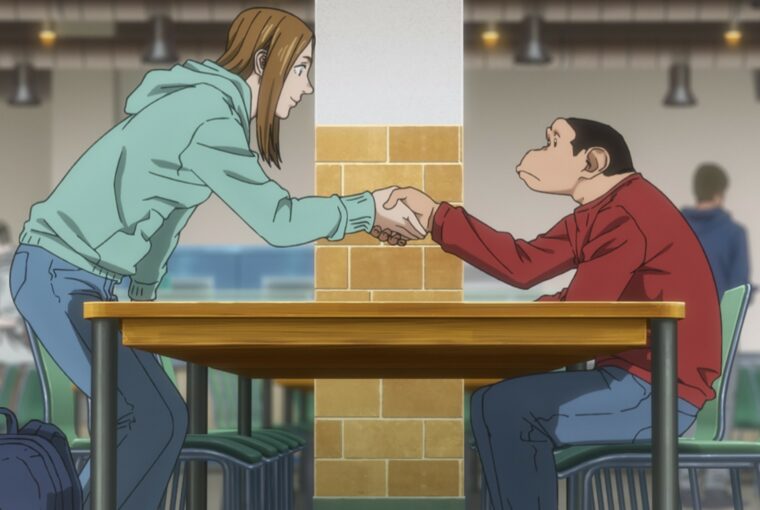

由日本導演真利子哲也執導,獲選為2025年金馬影展閉幕片的《最親愛的陌生人》(Dear Stranger)對焦移民角色,不只在角色設定上多元,電影由日本、臺灣與美國合製,多國的存在感在電影裡強烈,找來日本演員西島秀俊與臺灣演員桂綸鎂演出,故事敘述一對移民至美國紐約的東亞夫婦,在這座文化熔爐開展的第二人生。

丈夫賢治(Kenji,西島秀俊飾)作為大學教授,從歷史角度研究建築與廢墟;妻子珍(Jane,桂綸鎂飾)是實驗劇場的偶戲編導,卻為了照顧兒子被迫放棄事業,兩人向外探尋新生,過往陰影始終纏繞,直到兒子發生一場事故。

綁架事件推動劇情,折斷支撐家庭那脆弱的根

初探《最親愛的陌生人》,觀眾或許會為其懸疑風格所感染,然而觀看全片,懸疑成分僅是表層,內核關注的,仍是人該如何面對「自我的歷史」。

何謂自我的歷史?國家有歷史,建築有歷史,人當然也有歷史。有時,歷史成為承載個人厚度的重量;有時,它則化作絆住前行的幽靈,悄然左右生活的每一步。

電影節奏不疾不徐,前半段鋪陳三口之家試圖立足異地的日常,看似平和圓滿,卻隱隱透出裂縫,矛盾細火慢燉,丈夫在教職瓶頸中孤獨掙扎,妻子對母職犧牲心生不平,他們並不滿意現狀,像被困住一樣,尋覓不見出路。美國夢不如想像般甜美,東西文化的差異則更是衝突而非交融。這些潛在的危機,在電影來到近一小時之際,才被兒子綁架事件點燃,形成全片明顯的前後對比,也是這段關係迅速走向失衡的節點。

綁架事件雖是劇情推動關鍵,實則像一面鏡子,反映夫妻之間長久潛伏的芥蒂。兩人來自不同背景,相互妥協搭建家庭,說著不屬於自己的語言,然而同時背負著各自原生文化,一旦生活的風暴來襲,那些未曾深埋的根便輕易折斷,連帶動搖一路以來建立的關係。

跨文化婚姻獨有的複雜關係,戴上面具才能真正做自己

跨文化婚姻的複雜性被置放於核心位置,是影片描繪的眾多層面之一。賢治的日本文化裡,責任感與內斂是習慣準則,而珍的臺裔美籍身份則帶有更強烈的自我表達需求。如此文化交錯的矛盾,存在於價值觀、情感處理,甚至是表達愛的方式。夫妻在英文對話裡小心翼翼,既想被對方理解,又不得不隱藏內心深處的恐懼與不滿。

語言本身,於是成為一道隱形隔閡。

此外很有趣地,兩人的職業也隱晦對應彼此困境。有幕課堂戲,賢治講述聖經中「巴別塔」(Babel)的故事:一群人企圖建造通往天頂的高塔,上帝見狀便擾亂他們的語言,使眾人再也無法彼此理解,並將他們驅散至世界各地,最終留下一座未竟的廢墟。

讓角色說出此故事,應是編導有意的選擇,因這既是學術研究,亦是賢治自身婚姻的隱喻。語言割裂導致溝通失能,儘管是枕邊人,亦有難以窺探的那一面。「廢墟」意象與語言隔閡巧妙結合,以悲劇收場的巴別塔故事,似也預示兩人正走向的結局。

另方面,珍的操偶表演象徵她被壓抑的表達欲望。她在母職、藝術與婚姻之間不斷拉扯,諷刺的是,只有當她獨自一人戴上面具時,她仿若才能成為自己。那個藏在偶套底下的她,也許比起平常示人的珍更貼近她的靈魂。

西島秀俊與桂綸鎂力不從心的互動,呼應角色處境的困難

整體而言,《最親愛的陌生人》可能不是一部靠近或企圖取悅觀眾的作品。若以懸疑片而觀,它顯得過於平淡;如以移民題材而言,它想說的又顯然不止於此,電影始終與觀眾維持若即若離的疏遠感。

使用英文表演的西島秀俊與桂綸鎂,或許因非母語的緣故,有時聽來些許不自然,甚至力不從心,卻也正好呼應角色處境。語言在他們口中顯得沉甸,每一句皆費力,既想表達自我,又怕被對方誤讀。這份「溝通的困難」成為全片底色,也延伸出電影的核心命題。

點出困難,又該如何作結?所幸,《最親愛的陌生人》並未選擇和解或美好結局的救贖敘事,也不急著縫補已破碎的現實,反而在危機過後,為兩人的後續留白。儘管世界如廢墟,生活依然得過下去。

電影不回答,也不決斷,它讓我們看見,當「親愛的」與「陌生人」疊合在同張臉孔時,親密關係的矛盾本質將變得無所遁形。

文/彭紹宇

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

、余香凝(左)陷「婚禮」危機-110x85.jpg)

與桂綸鎂飾演的夫妻,在長年壓抑與失衡中逐漸崩解-760x510.jpg)