李鴻其想當導演很久了。大家總說,他是受電影之神眷顧之人。2015年,他加入《醉・生夢死》劇組,一開始只是想做個場記,卻被導演張作驥拉去訓練、排戲,成了故事裡的「老鼠」,拿下第52屆金馬獎最佳新演員。而後他出演馬來西亞導演何蔚庭的《幸福城市》、中國導演畢贛的《地球最後的夜晚》、台裔美籍導演楊維榕的《虎尾》,還有《風平浪靜》、《明天你是否依然愛我》等中國商業電影,前程似錦。曾有電影公司捧著大筆預算找他拍電影,但他回絕,「因為他沒辦法讓我做我要做的。」對李鴻其而言,創作不該被如此侷限。

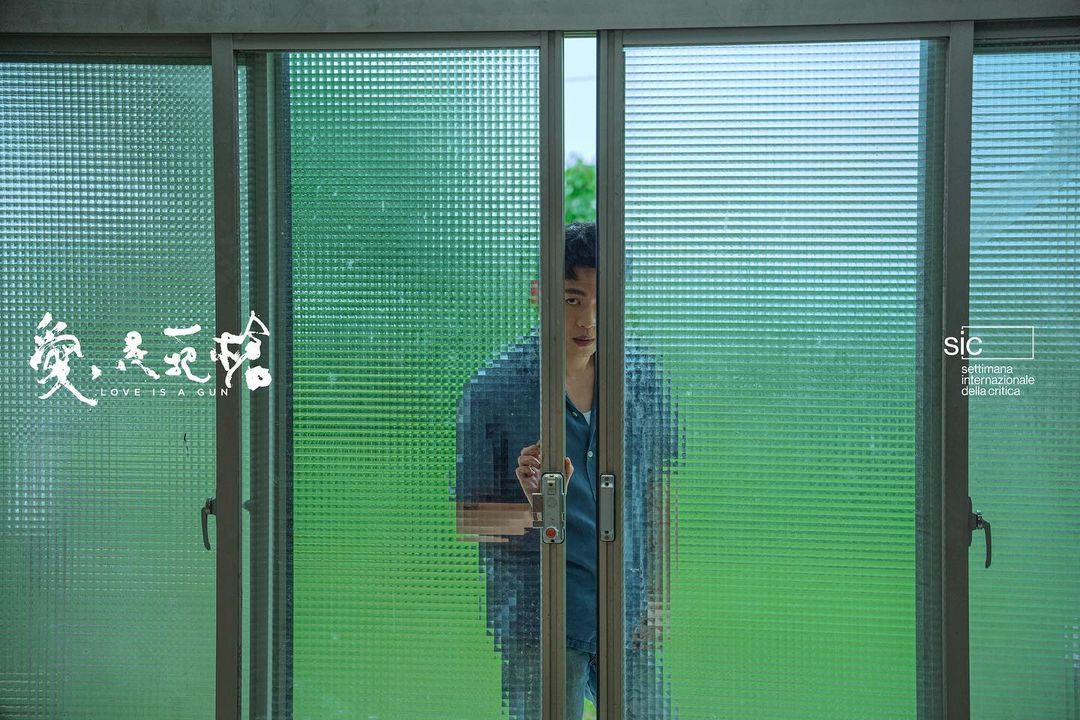

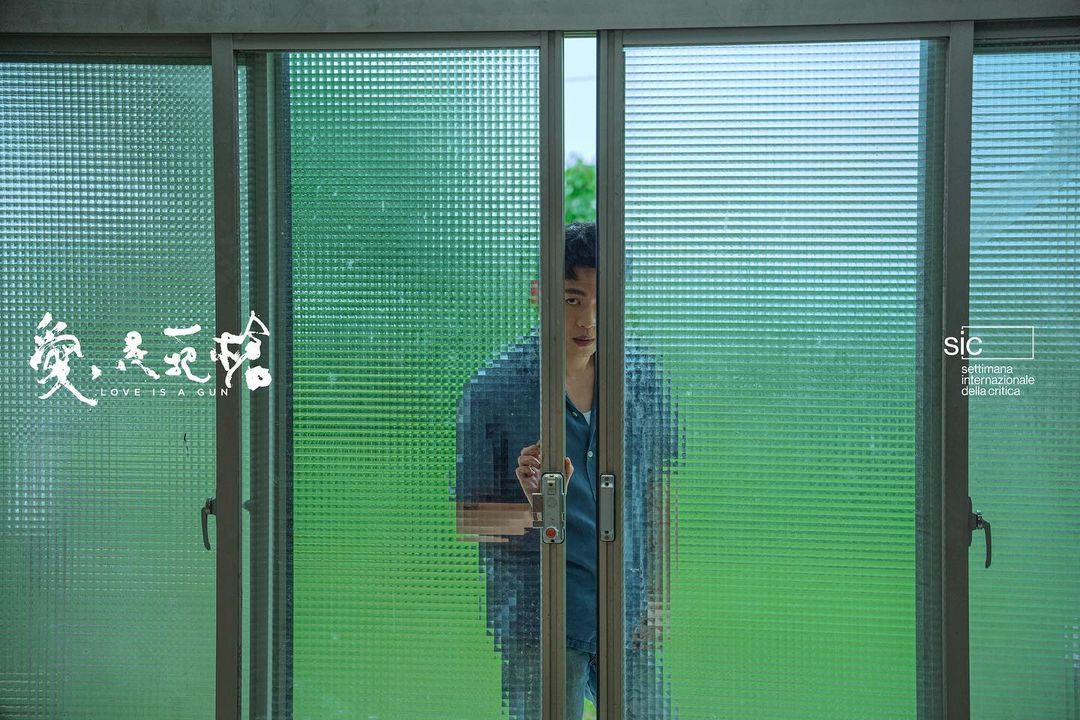

2023年,他交出執導的首部長片《愛是一把槍》,拿下第80屆威尼斯影展「未來之獅獎」(Lion of the Future)——那是威尼斯影展獻給新導演的最高榮耀,而他是首位拿下這座獎的台灣人。「此部處女作是部暗黑且生猛的新黑色電影,繼承李滄東、刁亦男、王家衛之風格。」威尼斯國際影評人週單元頁上如此形容。

星光固然耀眼,但批評隨著讚美一同到來,製作上的一些缺失明顯地被觀眾點出,例如聲音就是一例,李鴻其談到:「聲音很糟我理解,說實話我有點自私,其實當初我沒有要把這個片子播出來。拍這部片有一點像是我在練功,完全沒有打算面對觀眾。」或許也因此,才讓他的鏡頭生猛而瀟灑。

用故鄉和小時候的綽號拍電影,從一連串人生的意外到那把「槍」

故事的誕生如同近年許多作品,源於COVID-19。但李鴻其想說的不是疫情下的苦,而是純然的壓抑,「那時候全世界停止下來,好像被什麼控制了,又好像沒有;好像什麼都可以做,又好像什麼都不能做,好壓抑好煩。」。

李鴻其聊到,每次回到金山老家,就會找朋友聚聚。一次朋友開口跟他借個幾萬,媽媽出了點事,機車、家當能賣的都賣了,錢就是不夠。這件事他一直放在心裡,總覺得哪裡不太對勁,便問台北的朋友,如果家裡有些狀況,臨時需要二三十萬,拿不拿得出來,「八九成的人說拿不出來,這好像是我身旁大部分朋友會遇到的問題。如果沒有遇到這種狀況,人們可以自在地活,但生命中不可能不遇到意外。現在的年輕人很困難。」李鴻其如是說。

《愛是一把槍》的故事,就從這樣的「意外」狀況開始。主角蕃薯出獄後,在金山海邊出租傘,一天賺幾百還算活得不錯,但一通母親需要借錢的電話就打破他的安穩,只好跟隨故友「帽子」,過回討債生活,對於母親的愛,逼著他握起槍托。

主角被情勢所逼,拍攝也受到疫情所困,像是故事場景原本在台北,不在金山。2020年的跨年,李鴻其以不造成群聚的五人小團隊開拍,預算僅有自掏腰包的200萬,起初,他們用類紀錄片的方式創作,在台北邊走、邊拍、邊改故事。很快地三級警戒,拍攝被迫中斷數個月,他的下一部片都準備開拍了,「可是拍《愛是一把槍》的這台車開了,不能中途要所有人下車,自己就走掉吧。所以我們就改劇本,把場景移到金山,花13天拍完。」

蕃薯是李鴻其的小時的綽號,金山是他的故鄉,回到這裡拍第一部電影,彷彿是注定。在害怕染疫、時間壓力、預算有限的情況下,他摸索著創作的質地,造就電影壓抑而膽怯的基調。

崇尚台灣新電影,跳脫線性敘事挑戰觀眾

近年,台灣電影走向類型及產業化,面向群眾,讓觀眾的情感隨著主角的步伐,每一個細節都說得扎實。但李鴻其崇尚的是台灣新電影導演侯孝賢、楊德昌,愛看角色們在鏡頭裡煮飯、吃飯,唱歌跳舞,好似沒有目的的日常細節。若是看不懂,沒關係,就浸在裡面感受著。

「我的胃口是被金馬影展養的。」他笑著說,英國導演德瑞克賈曼(Derek Jarman)的《藍》——一部純藍的電影——便是在影展所看,再也難忘,「我也不知道它在講什麼,但每一次聊天都會談到這種看不懂的電影,好像冥冥之中吸取了它的養分,所以我也想拍這種電影。」

電影沒有必然的模樣,拍攝的過程,李鴻其也在思考,自己的電影要長什麼模樣。或許是因為資訊的破碎與快速,時代總追求著標準答案與捷徑,但李鴻其不想,也沒有打算解答,「電影一定要告訴觀眾什麼嗎?一定要說他因為怎樣,所以這樣嗎?我必須很強硬的丟給觀眾,我就是不想告訴你。」

像是《愛是一把槍》裡,神秘的七號同學與蕃薯是什麼關係?認作乾媽的海洋,是詛咒還是祝福?李鴻其不給電影安上句號,以逗號作結,中間發生什麼,接下來會有什麼,交由觀眾自己捉摸。「有時候我會不小心把劇情拿掉,只想看他的形體。時間好長喔,觀眾會受不了,沒關係再給他一分鐘,產生憤怒感,我的效果就達到了。」他開玩笑地說。

曾以為自己搞砸了,用初剪感動投資方換來更多自由

如今看來侃侃而談的李鴻其,其實曾以為自己把《愛是一把槍》搞砸了。

拍完後,初剪一版在他的電腦裡躺了快一年,總覺得少了點什麼,不敢給別人看,怕受傷。直到某天喝了酒,播給女友王紫璇看,她說:「我很愛這部電影,一定要把它完成,播出來!」才帶著影片給製片單佐龍看,看完,沈默一下,他說:「我對拍電影又感到了熱情。」並找來了第三期拍攝資金,那是前兩期拍攝的好幾倍,毫無干涉,任由李鴻其去嘗試。

有了資金,疫情也減緩,他把有所紕漏的片段都抓來重拍,連七號同學的戲中戲、黑道火拼場景也加拍,但最後幾乎都沒用上。「剪接師秦亞楠看了我補拍的東西後說,那已經失去在疫情期間大家很壓抑、很害怕,不知道在幹嘛的狀態。因為大家都已經很清楚知道要怎麼演了,變成一種『我要開始跟你說故事了』的樣子。」

《愛是一把槍》風格算是給秦亞楠定調的,他要李鴻其別怕,放膽剪,不去管觀眾的懂與否,理清出自己想展現的是什麼。最終,李鴻其把所有最自然的捕捉保留,即使聲音不夠良好,有些瑕疵——他要的是純粹和真實。

把戲都磨掉了才好,衝突後的寧靜特別有詩意

殺青酒的那天,飾演七號同學的林映唯哭了,不是因為拍戲太辛苦,而是自己不懂到底拍了什麼,覺得沒幫上忙。「其實我有時候也不知道自己在幹嘛,寫完的劇本、腦海的想像,跟拍的時候是完全不一樣的,要不斷嘗試。」李鴻其說。

他常常一顆長鏡頭要拍十遍。電影裡的開場,前景是一群好友烤肉聊天,後景是番薯與其一老友吵了起來,那顆鏡頭拍到演員們真的把話聊開,不管喊不喊「卡」,依舊聊著房價。來來回回,演員倦了,慣了,戲都磨掉了,之後衍伸出來的狀態,才是李鴻其要的。

電影看似不慍不火,像一陣陣煙火,衝突發生在隱與現之間。李鴻其捨去戲劇性的場面,抹除蕃薯不想面對的細節,「我想呈現衝突後的安靜」他說。在主流把電影拍實的年代,他拍了一部滿是虛的作品,留下遐想與詩意。

文/麥恩

責任編輯/朱予安、許容榕

核稿編輯/李羏

與金馬怪物演員方郁婷(右)在電影《大濛》中飾演兄妹,年紀差8歲的兩人站在一起相當有兄妹氣息。/華文創-提供-760x510.jpg)