出道近十年,吳念軒的履歷一直都很亮眼:2017年電影處女作《紅衣小女孩2》即入圍第54屆金馬獎最佳新人,2018年影集首秀《翻牆的記憶》入圍第53屆金鐘最佳男配,2019年主演了廖克發執導的電影《菠蘿蜜》又入圍了第22屆台北電影獎最佳男主。

比起許多演員,起點不低,成績不俗。但是後續幾部偶像劇題材,卻讓吳念軒感覺陷入了主流市場框架好多年,「很長一段時間我都在詮釋愛情呀、暖男呀,我覺得學習和體驗的差不多了,所以從《星空下的黑潮島嶼》開始,是我的第一個轉換,想要讓大家看到我不一樣的挑戰。」

當開關被打開,一切就會自然發生

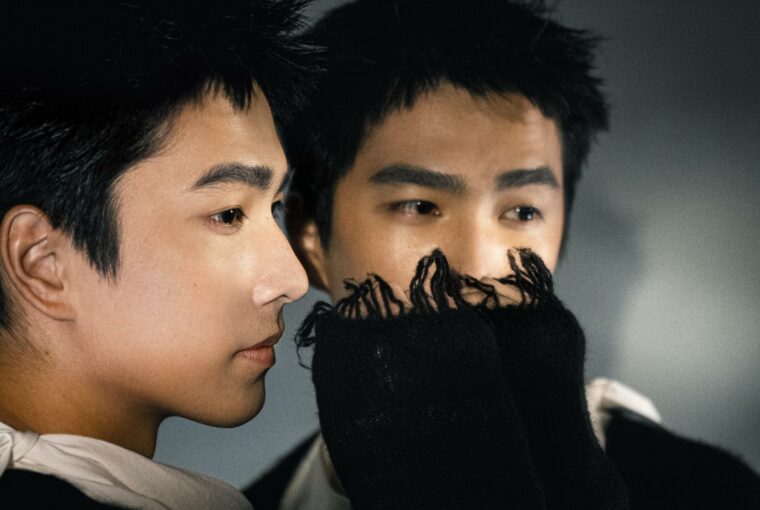

從《月村歡迎你》的熱血土台客,再到《粉紅色時光》的熱心青年工程師、《戀愛是科學》的開朗幽默鄰家弟弟、公視人生劇展《幻象人》信奉「魚池理論」的男大生,吳念軒確實演了不少暖男角色,就和他本人的外型與氣質一樣,溫和沒有攻擊性。而這次《星空下的黑潮島嶼》他拍得特別過癮,扮演的農家子弟邱永貴,是一個在白色恐怖時期被抓進綠島監獄的政治受難者,角色初始形象同樣溫暖,但在經歷了吳念軒所說的「社會化」後,憤怒、恐懼、茫然、孤獨等情緒堆疊讓角色越發立體。

聊起讓他格外深刻的一場戲是整部劇的最後一場:邱永貴離開監獄回到宜蘭的家。吳念軒形容,當時切切實實地感受到自己成為了邱永貴。他回憶拍攝當天,他讓經紀人、助理都不要跟,一個人早早到現場,沒踏進房子,在外望著那已不復當年的家,「開拍的時候我走進去,就很像電影拍的那種,原本弟弟妹妹在那邊跑來跑去,媽媽在那邊煮菜,瞬間什麼都沒有了,只剩下灰塵。」

吳念軒承受了邱永貴的孤獨,他拿起桌上美術組準備的湯圓就開始吃,沒來由地為「不存在」的家人擺放碗筷,毫無事先排練的預設行為,一切自然而然地發生,「那時候我的心境真的跟邱永貴一模一樣,然後我看出去像是沒有看到攝影機,什麼都沒有。」

腦袋裡像是「叮」了一聲,他說那是表演的開關被打開了,「有一些表演老師跟我說過,這種東西好像可遇不可求。就是開關被打開的時候,你會聽到『叮』的一聲,只有你自己知道,我在演《星空下的黑潮島嶼》的時候就是這樣。」

想好好對待自己的記憶,有些能量必須謹慎使用

《星空下的黑潮島嶼》於吳念軒而言,是一種「文本檔案」的表演形式,根植於劇本本文所創造的情境,「坦白講,我已經很久沒有不用『頭腦』去演戲了。通常有一些戲會需要去思考(怎麼演),但《星空下的黑潮島嶼》不用,情緒真的很直接出來,所以這部戲我是用文本(檔案),就是劇本夠強,我是因為劇本裡角色的經歷,讓我情緒產生。」

然而,表演有過癮的時候,亦有痛苦的時刻,當演員的自身主體與角色客體合而為一時,表演無疑是酣暢的;可當需要利用主體的情緒「優化」時,就必須讓自己強迫再次體驗人生中某些被封存的感受,「有一種是『經驗檔案』,其實我們自己滿排斥經驗這種東西,因為這對我們來說都是生命中很珍貴的存在。像有些演員會分享說,已經沒辦法用這些了,因為已經用到沒感覺哭不出來了。」

電影《菠蘿蜜》中,一段洩憤怒砍玉米田的情節,就是吳念軒擷取自身的生命經驗。他想像過世的姊姊就站在對面,只要砍掉玉米田就能見到姊姊。那時,他內心是抗拒的,不解為何導演要利用他這份難過經驗,可事後也理解導演的用意,以此使角色狀態爆發能量。但是用生命經驗換來的能量,讓他像被掏空一樣,「很痛苦的,我沒有很喜歡,我想把記憶好好的對待。」

由於時常要被赤裸地掏空,演員很常時候是處於脆弱的狀態,「生命經驗檔案用完之後,真的必須要有旁邊的人給你一個擁抱,我們在挖深自己的時候,很赤裸展現在你面前,不能拍完了,然後『卡』大家走了,我一個人,給我挖乾淨,我一個人要把通苦吞回去,這是會很受傷的。」吳念軒說,演員需要被好好對待,曾目睹過沒有被好好對待的演員,總讓他很心疼。

實際上拍攝《星空下的黑潮島嶼》時,他也出現過需要擁抱的時刻。當中一場邱永貴被毆打的情節,是在他無心理準備的情況下拍攝的,「我知道導演他想要的是怎樣的張力,我也確實因為外在的力量,對我有情緒上的影響,然後就達到那樣的效果。」結束後,吳念軒騎著摩托車離開片場,邊騎邊哭,那一刻他真實感受到邱永貴所經歷的一切,「那個時代的人,這個是很真實存在的,肯定比我更痛。」

有個當編導的夢,想寫出自己、觀眾、媒體之間的循環關係

走上演員這條路,吳念軒說自己從未後悔過,「有些人說,不是每個人都可以當演員的,但我自己覺得自己是有一些天賦!」話裡帶著不好意思,語氣卻也肯定。他分享,自小總是躁動不安,要他好好坐定都難,然而接觸表演後,卻真實地感受到靜了下來,「我可以拍24小時一直拍都沒關係,雖然很累,但拍的時候是開心的、平靜的。」

以前總是不能理解家人的苦心,接觸表演讓他漸漸讀懂了潛台詞,「你就是看我不順眼」、「你只是一直在否定我」、「你在阻止我做的事情」,這些話裡原來都藏著關心,「就知道這樣的表達是在關心我,但這方式我不舒服,那他講話的方式我能接受,因為他的方式很舒服,但是表達的一樣都是關心。」

吳念軒學會去感知,感知話裡的情緒,感知周遭的聲音,感知石頭的溫度,以及樹木的紋理,「我會去感受觸感,去聞一些味道,然後真的去記得。」他喜歡觀察身邊的人事物,吃漢堡都能讓他吃出一場戲,「我很喜歡吃漢堡披薩,所以每次吃漢堡的時候,我就會特別去感受咬下去的口感,它加什麼醬汁,它裡面是有什麼東西,它有加一些洋蔥,有再煎過,所以吃起來會有焦糖焦糖的感覺,再搭配那個花生醬吃下去的時候,更可以把那個肉汁的鮮甜帶出來,它們是很適合這種東西的。」

說著說著像是唸完了一頁劇本,好似漢堡此時此刻就在他眼前。這一刻,他進入了另一個世界,如同平日走在街上,習慣性地抬頭看看大樓,看見陽台晾著衣服,就在腦裡描繪衣服主人的輪廓,一幕幕的故事就長了出來,「我常常會有很多天馬行空的想法,很多人都聽不下去,都不知道我在講什麼。」

吳念軒在講的,是一個關於編導的夢。早在拍攝《翻牆的記憶》時,他就和當時的導演何潤東討論過,想寫一個關於明星/演員、網友/觀眾、記者/媒體的故事,「這是一個Circle,有這些人的存在才能生存,我們不喜歡媒體怎麼樣報,但卻是因為觀眾喜歡看這些東西才必須報這些東西,然後我們也需要媒體這樣報,我們才會讓更多人知道,但我們又不希望不好的事情被爆出來,然後透過一些事情去表達,讓彼此可以理解彼此的存在。真實的明星其實不是這樣,媒體為什麼會有流量,因為網友喜歡看這些東西。」

吳念軒又說了長長一大段,像是腦袋裡的想法不受控地冒出來,也道出了這些年的無奈。

完美主義作祟,社群常發了又刪

雖然故事架構已十分清晰,但吳念軒動筆了幾年依然沒寫完,「我就是有些完美主義。」就像他社群上的每則貼文,照片沒修到好就不想發,即使發了,沒過多久覺得礙眼又刪掉;平時熱愛戶外活動,愛騎車,每每和車友騎行都會化身導演,自己設計鏡位和走位,用影片記錄生活中的美好,可剪接不理想就不願發,「所以我常常發東西的時候都已經過了節日什麼的,然後這些東西就一直延宕,變成自己在欣賞。」

習慣想很多,偶爾陷入自我懷疑。過去吳念軒時常問自己,有沒有那麼多人找我演戲?有沒有賺到很多的錢?選擇這部推掉別的,會不會有不一樣的結果?歸根結底,他認為自我懷疑是在於:是不是自己不夠強?「我會偷偷心裡面去淘氣的安慰自己,那是人家的損失呀,但理智的思考,有時候別人沒找你演是我們自己要去檢討和反省,如果你很厲害,人家為什麼不找你?總歸一句 , 演員自己要創造被利用的價值。」

完美主義的吳念軒,認為自己應該可以更好,可他也慢慢學會不那麼將就,也沒那麼執著,「不將就是,不要因為錢很多就去演,要考慮到對你這個演員有沒有幫助;不去執著就是,我把我的試戲、試鏡或見面,就是我能給的,我讓你看到,那適不適合你自己選擇。」就像他在新年寫下的未來的期願:許自己如柴燒般,響亮旺盛又踏實。

採訪撰文/蔡若君

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

公視人生劇展《幻象人》公視+線上看!

到公視+線上看《星空下的黑潮島嶼》

的工程師直男個性吸引到何百芮(圖右,)但有時也讓她大翻白眼——在戀愛世界裡,情人的優缺點常常是一體兩面的。(圖/彼此影業提供)-110x85.jpg)