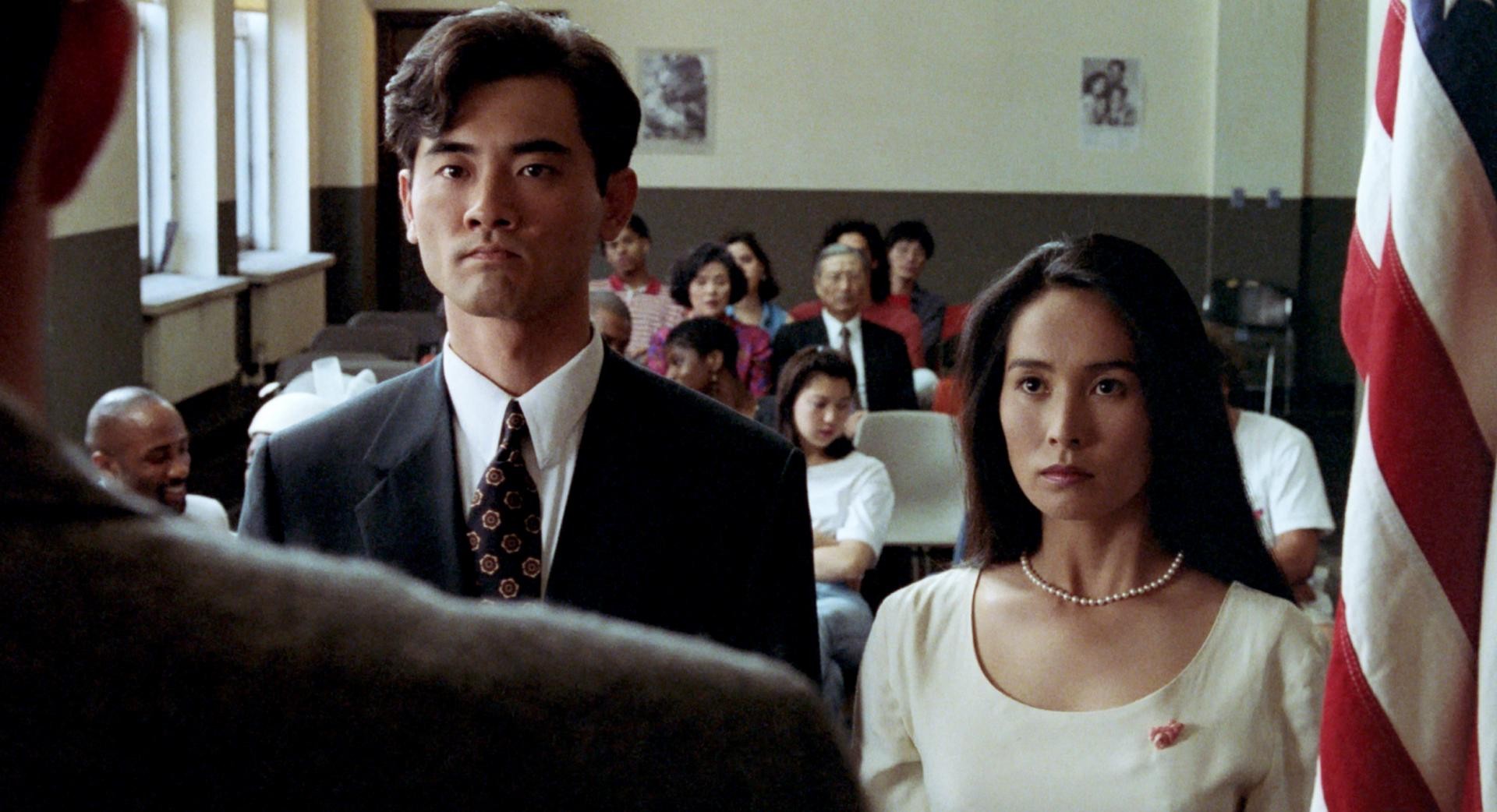

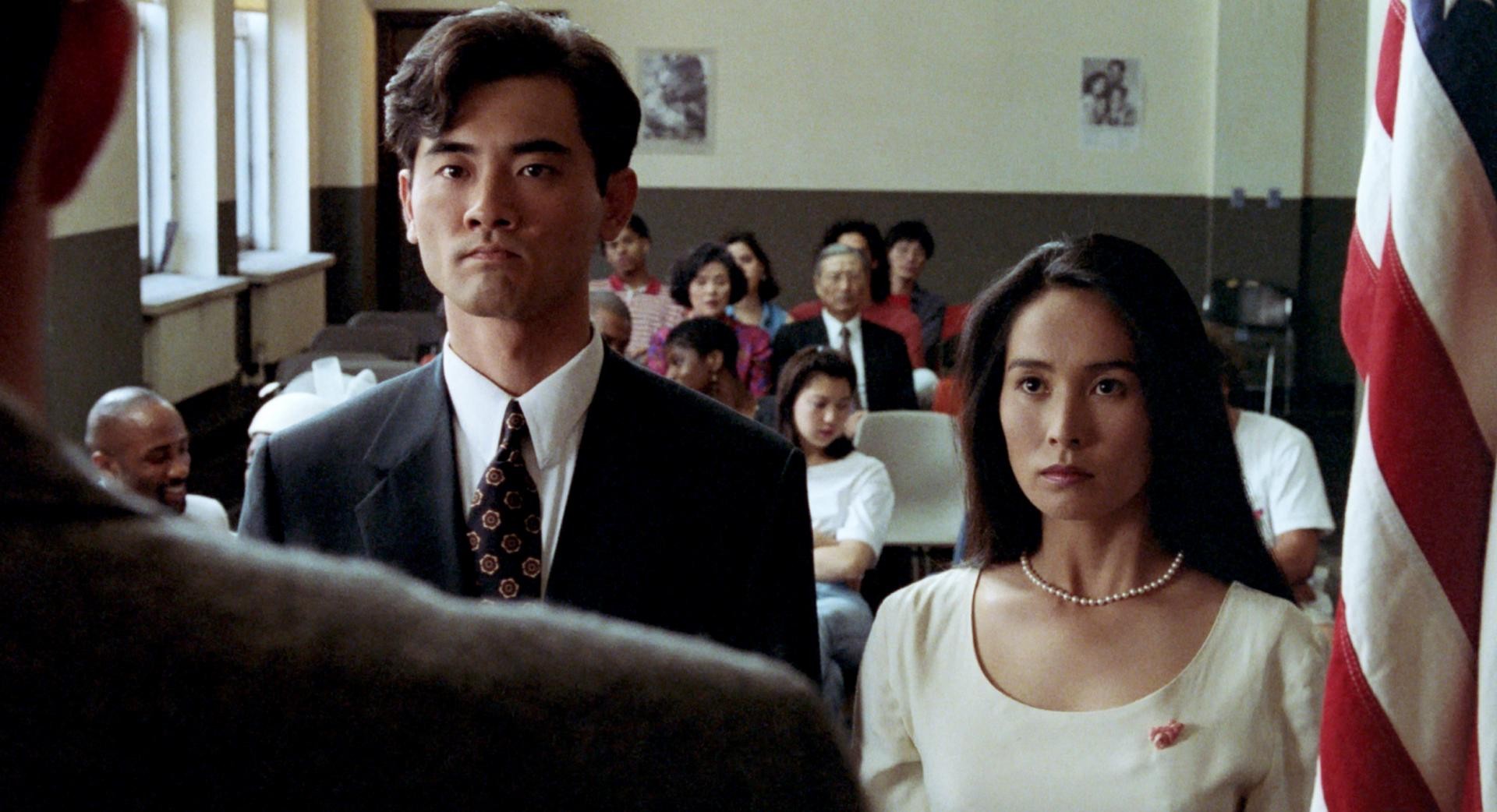

1993年,李安的第二部電影作品《囍宴》上映,它的前衛與先鋒讓眾人記住這位導演的名字。電影不僅為他贏得柏林影展金熊獎,更代表臺灣入圍奧斯卡最佳外語片(現為「最佳國際影片」)此時,是臺灣落實婚姻平權的26年前。

如今,電影問世超過三十載,好萊塢迎來新版《囍宴》。物換星移,時空背景改變,同性題材從過往的避諱禁忌,到此刻百花齊放。這場嶄新「囍宴」端出的菜色,映射何種時代變遷?

新版的人物布局

首先最為直觀的差異,便是角色配置。

與原版以結婚為核心相比,新版《囍宴》在角色設計上大幅擴展。從原先聚焦一對男同志伴侶偉同與賽門的故事,延伸為兩對同性伴侶之間錯綜複雜的關係。原版中,偉同為了應付父母的逼婚,與女畫家顧威威協議假結婚,幫助威威取得綠卡,並對父母交代。

新版則更加奔放且貼近當代。女同志伴侶安琪拉與李歷經多次試管嬰兒療程失敗,承受龐大經濟壓力;她們的好友珉是來自韓國的留學生,雖出身財閥家庭,卻不願繼承家業,如今又面臨簽證即將到期的難題。他向男友克里斯求婚遭拒,於是轉而向安琪拉提出交易:只要願意假結婚,幫助他取得身份,他便資助試管療程的費用。

新版導演安德魯安(Andrew Ahn)與原編劇詹姆士·夏姆斯(James Schamus)的合作,延續原始結構與劇情元素,保留「為獲得身份而結婚」與「假戲真做意外懷孕」等情節,但從移民二代視角切入,關注現代觀眾對於性別、親密關係與家庭認同等議題。

風格轉向喜劇主軸

相較「開風氣之先」的原作,重拍版面對的挑戰,是如何在忠於經典同時,仍能展現新鮮感而不流於過時。為此,新版在風格上選擇明顯轉向,與1993年的原作形成對比。

原版主基調較為認真嚴肅,透過家庭壓力、身份認同與文化衝突等議題,探問移民同志處境,偶爾穿插幽默緩和氣氛,讓觀眾容易接近當時仍被視為敏感的主題。

新版則以喜劇作為底色,在近乎嬉鬧的節奏中融入情感張力與身份焦慮。不過,語調融合雖然富有企圖,卻因劇情結構與舊版相近,又未能提出鮮明新意,導致整體呈現顯得有些「不上不下」。

儘管如此,此次嘗試仍有其文化意義。當同志角色不再以邊緣者身分出現,故事也不再訴諸同志族群的苦難或悲情(Queer Suffering),新版《囍宴》正反映當代酷兒敘事語境的進展與轉變。

家庭關係的重新詮釋

新版《囍宴》延續原作對「世代關係」的關注,並透過女性視角,描繪符合當代社會的情感畫像。陳沖與尹汝貞兩位要角為全片注入厚度,讓「上一代」的角色不再僅是傳統價值的代言人,而是充滿複雜情感與角色弧線的立體人物。

陳沖飾演的May從最初無法接受同志女兒的母親,轉變為LGBTQ 倡議者。該角反映現代父母的掙扎,表面似接納孩子,內心並不一定真正認同。片中,她始終在為「自己」與「女兒」之間徘徊,曖昧心境呈現支持與傷害並存的矛盾,讓她的角色更具層次與複雜性。

相較之下,尹汝貞飾演的祖母 Ja-Young 更接近原版《囍宴》中歸亞蕾演譯的母親角色。她是看透一切的旁觀者,雖然不完全理解兒子情感,但她願意學習並接納。她所展現的,正是來自上一代的理解與包容,象徵跨越傳統與現代價值的橋樑。

值得一提的是,原版中偉同選擇只向母親親口坦承真相;而在新版電影,珉則與祖母聯手對祖父保守秘密。兩部《囍宴》皆由女性角色知曉主角的性傾向,反映東亞父權體制下,女性時常是較彈性靈活的角色。相對地,片中始終未曾現身的祖父,卻無形中彰顯父權的無所不在,成為一種潛藏的壓力來源。

出櫃不再是終點

新版《囍宴》傳遞了一個重要的訊息:「出櫃」不是終點,同志伴侶的生活才是挑戰,如何建立親密關係、回應不同的情感需求、是否選擇生育等議題┬都是值得認真思考的事情。

「親密關係的建構」在新版故事中,巧妙地設定兩對伴侶各自皆有一位「逃避型人格」的角色:一方渴望承諾與穩定,另一方則因自我懷疑,或對親密關係的不確定感而退縮,讓觀眾看見他們在「逃避」與「承諾」之間反覆拉鋸的情感過程。

在同志權益日漸完備的此刻,如此描寫更貼近當代同志的真實處境。透過這些情感掙扎,它不再停留於異性或同性的討論,而是提供一幅複雜且真實的情感畫面,如此一來,電影也變得更加「普世」了。

《囍宴》歷經電影、音樂劇到翻拍新版,每次改編都是對原作的再詮釋。可以確定的是,電影早已超越「同志假結婚」的情節奇觀,也不僅止於東西方倫理碰撞的文化寓言。它轉化為一種對現代親密關係的多元想像,那些曾經是邊緣的先鋒,如今成為主流視野的一部分,或許正反映我們身處的時代,確實悄悄往前邁進了。

文/彭紹宇

責任編輯/朱予安

核稿編輯/李羏

與金馬怪物演員方郁婷(右)在電影《大濛》中飾演兄妹,年紀差8歲的兩人站在一起相當有兄妹氣息。/華文創-提供-760x510.jpg)